撰稿人:Lia / 責任編輯:Zaphyra

2016年6月23日,大不列顛及北愛爾蘭聯合王國舉行了一場決定其與歐洲未來關係的歷史性公民投票。在高達72.21%的投票率下,全國4650萬合格選民最終以51.89%對48.11%的些微差距,選擇了「脫離歐盟」的選項。這個結果不僅立即終結了首相大衛・卡麥隆(David Cameron)的政治生涯,更在全球金融市場引發劇烈震盪,英鎊匯率應聲跌至三十年來的最低點。這次公投的結果,不僅是英國自1973年加入歐洲經濟共同體以來,長達四十餘年整合關係的斷裂,更被視為一股席捲西方世界的反建制、反全球化浪潮的具體體現。它深刻地暴露出英國社會內部長期存在的階級、世代、地域與價值觀的巨大鴻溝,這些潛藏的矛盾在公投議題的催化下,以一種近乎撕裂國家的方式爆發出來。

公投結果的背後,是數十年來積累的複雜社會經濟因素。自1975年首次就是否續留歐共體舉行公投並以67%支持率留下後,英國與歐洲大陸的關係始終處於一種若即若離的矛盾狀態。柴契爾時代對歐洲一體化加深的疑慮,以及後續《馬斯垂克條約》與《里斯本條約》逐步將經濟合作擴展至政治與司法領域,都持續在英國國內,特別是保守黨內部,埋下不信任的種子。2008年金融海嘯後的緊縮政策、傳統工業區的衰落,以及歐盟東擴後大量移民湧入對公共服務造成的壓力,共同構成了一種強烈的「被剝奪感」。脫歐陣營成功地將這些普遍的民生焦慮,轉化為對布魯塞爾官僚體系與「失控的移民政策」的憤怒。他們提出的「奪回控制權」(Take Back Control)口號,精準地觸動了選民對國家主權旁落的憂慮,其影響力遠遠超出了留歐陣營所強調的經濟風險評估。

這場公投的直接政治後果是立即且深遠的。卡麥隆首相在結果揭曉後數小時內宣布辭職,承認其留歐的政治主張已遭人民否決,保守黨被迫陷入一場混亂的領導權之爭。與此同時,工黨內部也因其在公投中的立場模糊而引發領導危機。更為嚴峻的是,公投結果加劇了聯合王國的憲政危機。在蘇格蘭與北愛爾蘭,絕大多數選民選擇留在歐盟,這使得蘇格蘭獨立的議題再度浮上檯面,並對北愛爾蘭和平進程的基石《貝爾法斯特協議》(Good Friday Agreement)構成潛在威脅。公投不僅決定了英國與歐盟的未來,更迫使英國自身必須重新審視其國家構成與內部認同的根本問題。一個國家以民主方式做出的抉擇,卻開啟了充滿未知與分裂的漫長道路,其影響將在未來數年甚至數十年內持續發酵。

全文

Lia. Independent Media 台北報導

2016年6月23日的清晨,當英格蘭東北部城市桑德蘭(Sunderland)以壓倒性的61%支持率率先宣布脫歐陣營獲勝時,一種不安的預感開始籠罩倫敦的金融中心與政治廊道。幾個小時後,隨著英格蘭中部與威爾斯鄉村地區的票箱陸續開出,預感變成了冷酷的現實。大不列顛及北愛爾蘭聯合王國,這個曾經的日不落帝國,以1741萬票對1614萬票的結果,正式選擇了與歐洲聯盟分道揚鑣 。這一天,英國不僅撼動了自身長達43年的歐洲成員國身份,更向奠定戰後歐洲和平與繁榮的整合計畫投下了一枚震撼彈,其衝擊波至今仍在全球範圍內迴盪。

這次公投的起源,與其說是一場深思熟慮的國家戰略抉擇,不如說是執政黨內部權力鬥爭與政治盤算的產物。長期以來,保守黨內部的疑歐派勢力始終是歷任黨魁揮之不去的夢魘。從柴契爾夫人在1988年發表布魯日演說,警告歐洲超國家體制的危險,到約翰・梅傑政府在1992年為批准《馬斯垂克條約》而引發的黨內叛亂,歐洲議題始終是撕裂保守黨的幽靈。為了平息黨內日益高漲的脫歐聲浪,並試圖削弱在2014年歐洲議會選舉中成為全國第一大黨的英國獨立黨(UKIP)的威脅 ,時任首相大衛・卡麥隆在2013年的彭博演說中,做出了舉行「留脫」公投的承諾 。這項承諾被寫入2015年的保守黨競選政綱,並在該黨意外贏得國會絕對多數後,成為一項無法迴避的政治議程 。卡麥隆的盤算是,先與歐盟進行一輪「重新談判」,爭取到對英國更有利的成員國條件,然後挾談判成果贏得公投,從而一勞永逸地解決黨內與國內的歐洲問題。然而,他顯然低估了國內反歐情緒的深度,也高估了自己對政治議程的掌控能力。

卡麥隆政府與歐盟的重新談判,在2016年2月達成協議。協議內容包括允許英國在七年內限制新進歐盟移民領取在職福利的「緊急剎車」機制、削減支付給海外歐盟勞工子女的福利金,並確保英國在法律上豁免於歐盟「愈來愈緊密的聯盟」原則 。然而,這些在布魯塞爾眼中已是重大讓步的條款,在英國國內的脫歐派看來,卻是隔靴搔癢,完全沒有觸及問題的核心:國家主權與移民控制。脫歐陣營將這份協議譏諷為無關痛癢的表面修飾,並成功地將公眾的注意力從複雜的條款細節,轉移到一個更為簡單、更具號召力的問題上:「誰來統治這個國家?」

於是,一場關乎國家未來的辯論,迅速演變為兩個陣營的情感與價值動員。「留歐」(Remain)陣營,以「留在歐洲更強大」(Britain Stronger in Europe)為旗幟,集結了三大主流政黨(保守黨、工黨、自由民主黨)的領導層、絕大多數的商界領袖、經濟學家與國際盟友 。他們的核心論述建立在經濟理性之上,反覆警告脫歐將對英國的貿易、投資與就業造成災難性後果,國際貨幣基金組織(IMF)、經濟合作暨發展組織(OECD)等權威機構也紛紛背書,形成所謂的「恐懼計畫」(Project Fear) 。他們描繪了一個脫歐後英國將陷入孤立、衰退的黯淡前景,試圖以經濟上的不確定性勸退選民。但這種策略的缺陷也相當明顯,它缺乏一個積極、正面的願景,無法激發選民的熱情,反而容易被對手貼上「恐嚇精英」的標籤。

與之相對,「脫歐」(Leave)陣營則以「投票脫歐」(Vote Leave)為首,成功地將辯論從經濟領域轉移至主權與認同的層面 。他們的核心口號「奪回控制權」(Take Back Control),成為整個公投期間最具穿透力的政治訊息。這句口號巧妙地將民眾對生活失序、薪資停滯、公共服務壓力過大的種種不滿,歸因於一個遙遠、僵化且不受問責的布魯塞爾官僚體系。脫歐派的論述充滿了對主權獨立的浪漫想像,承諾英國將掙脫歐盟法律的束縛,重獲制定自身法律、簽署全球貿易協定以及嚴格管控邊境的自由。其中,那輛漆著「我們每週給歐盟3.5億英鎊,讓我們把錢投資在我們的國家醫療服務(NHS)上」的紅色巴士,儘管其數據備受爭議,卻以一種極其直觀的方式,將脫歐與改善民生劃上了等號,成為一個強大的宣傳符碼 。脫歐陣營的靈魂人物,除了UKIP的奈傑・法拉吉(Nigel Farage)外,更關鍵的是保守黨內部的重量級人物,如前倫敦市長鮑里斯・強森(Boris Johnson)與時任司法大臣麥可・戈夫(Michael Gove),他們的加入為脫歐運動賦予了主流的政治合法性。

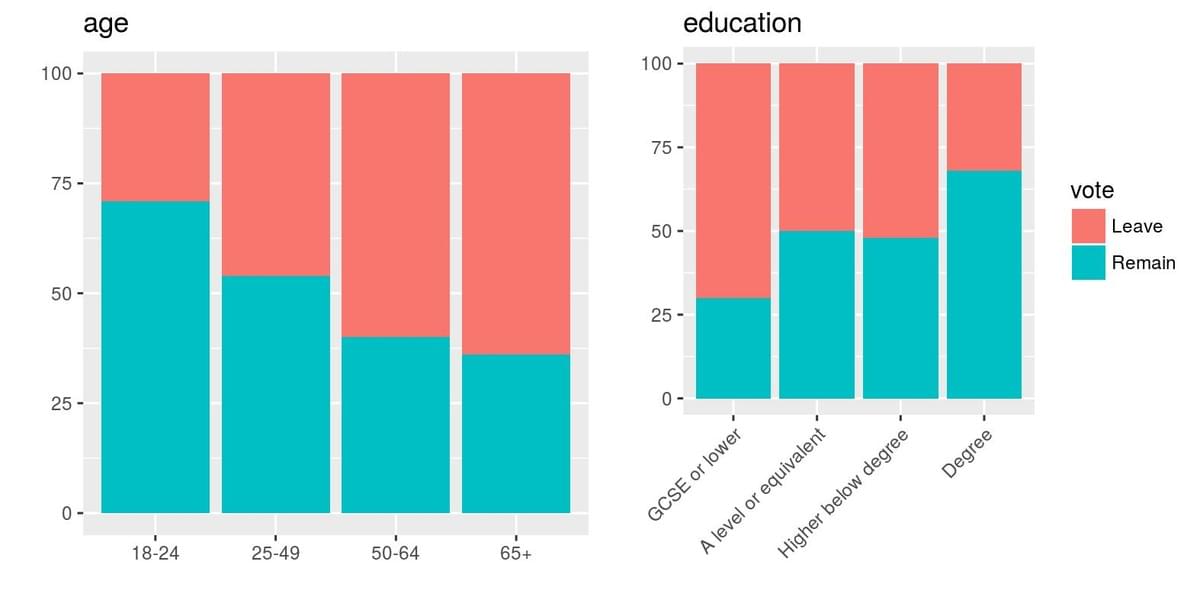

公投結果揭示了一個在地理、世代與社會階層上深度分裂的英國。倫敦、蘇格蘭與北愛爾蘭成為留歐的堅固堡壘,而英格蘭(倫敦除外)與威爾斯的大部分地區則被脫歐的藍色浪潮淹沒 。數據分析顯示,投票傾向與年齡和教育程度呈現高度相關:年輕人與大學學歷以上者傾向留歐,而年長者與教育程度較低的藍領階級則堅定支持脫歐。這不僅是地域的分裂,更是世代與階級的斷裂。許多在去工業化過程中被遺忘的城鎮,那些在全球化浪潮中感到被拋棄的社群,將這張選票視為向倫敦精英與政治建制表達憤怒的唯一機會。他們投票反對的,或許不僅僅是歐盟本身,更是那個讓他們感到格格不入、日益疏遠的現代英國。英國媒體在此期間也扮演了推波助瀾的角色,以《太陽報》、《每日郵報》為首的大眾市場報紙長期以來對歐盟的妖魔化報導,為脫歐情緒提供了肥沃的土壤。

6月24日,當最終結果確認後,英國政壇陷入了前所未有的混亂。卡麥隆在唐寧街10號外發表了辭職聲明,將啟動《里斯本條約》第50條、正式展開脫歐程序的艱鉅任務,留給了他的繼任者 。他為弭平黨內分歧而點燃的戰火,最終焚毀了自己的政治生涯。金融市場的反應迅速而殘酷,英鎊兌美元匯率在數小時內暴跌超過10%,觸及1985年以來的最低點,全球股市市值蒸發數兆美元。

這場公投的深遠影響,遠不止於政黨輪替與市場波動。它迫使英國面對一系列棘手的憲政難題。蘇格蘭在2014年才剛以55%反對的結果否決獨立,但由於其62%的選民支持留歐,蘇格蘭民族黨(SNP)立即表示,違背蘇格蘭人民意願的脫歐,構成了舉行第二次獨立公投的實質性理由。在北愛爾蘭,開放的邊界是《貝爾法斯特協議》與脆弱和平的基礎,脫歐意味著英國與愛爾蘭共和國之間將出現一道新的歐盟外部邊界,這對當地經濟與政治穩定構成了難以預測的挑戰。

英國脫歐公投,是一次教科書級別的民粹主義政治動員。它展示了在一個資訊碎片化、專家權威崩解的時代,情感訴求與簡化訊息如何能夠戰勝複雜的經濟分析。它也標誌著西方民主國家內部,全球化贏家與輸家之間矛盾的激化。這場公投並未如卡麥隆所願,終結英國數十年的歐洲爭論;相反,它開啟了一個更為痛苦、更為分裂的新章節。英國選擇了離開,但通往何方,無人知曉。這個國家踏上了一段孤獨的航程,前方的海域,充滿了迷霧與暗礁。公投的法律性質雖為「非約束性」,但其政治份量卻重於泰山,任何試圖推翻或罔顧其結果的政治行為,都將面臨背叛民主的指控,英國就此被鎖定在一條充滿不確定性的軌道上,緩慢而艱難地駛向未知的未來。

資料來源

BBC News: EU referendum: UK votes to leave in historic vote

https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results

The Guardian: David Cameron resigns after UK votes to leave European Union

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/david-cameron-resigns-after-uk-votes-to-leave-european-union

Reuters: Britain votes to leave EU, Cameron to step down

https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-idUSKCN0Z802C

The New York Times: Britain Votes to Leave E.U.; Cameron to Step Down

https://www.nytimes.com/2016/06/25/world/europe/britain-brexit-european-union.html

Financial Times: Britain votes for Brexit in historic rupture

https://www.ft.com/content/13833d70-3987-11e6-a780-b48ed7b6126f

The Wall Street Journal: U.K. Votes to Leave European Union

https://www.wsj.com/articles/u-k-votes-to-leave-european-union-1466734139

The Economist: A tragic split

https://www.economist.com/leaders/2016/06/25/a-tragic-split