撰稿人:Lia / 責任編輯:Zaphyra

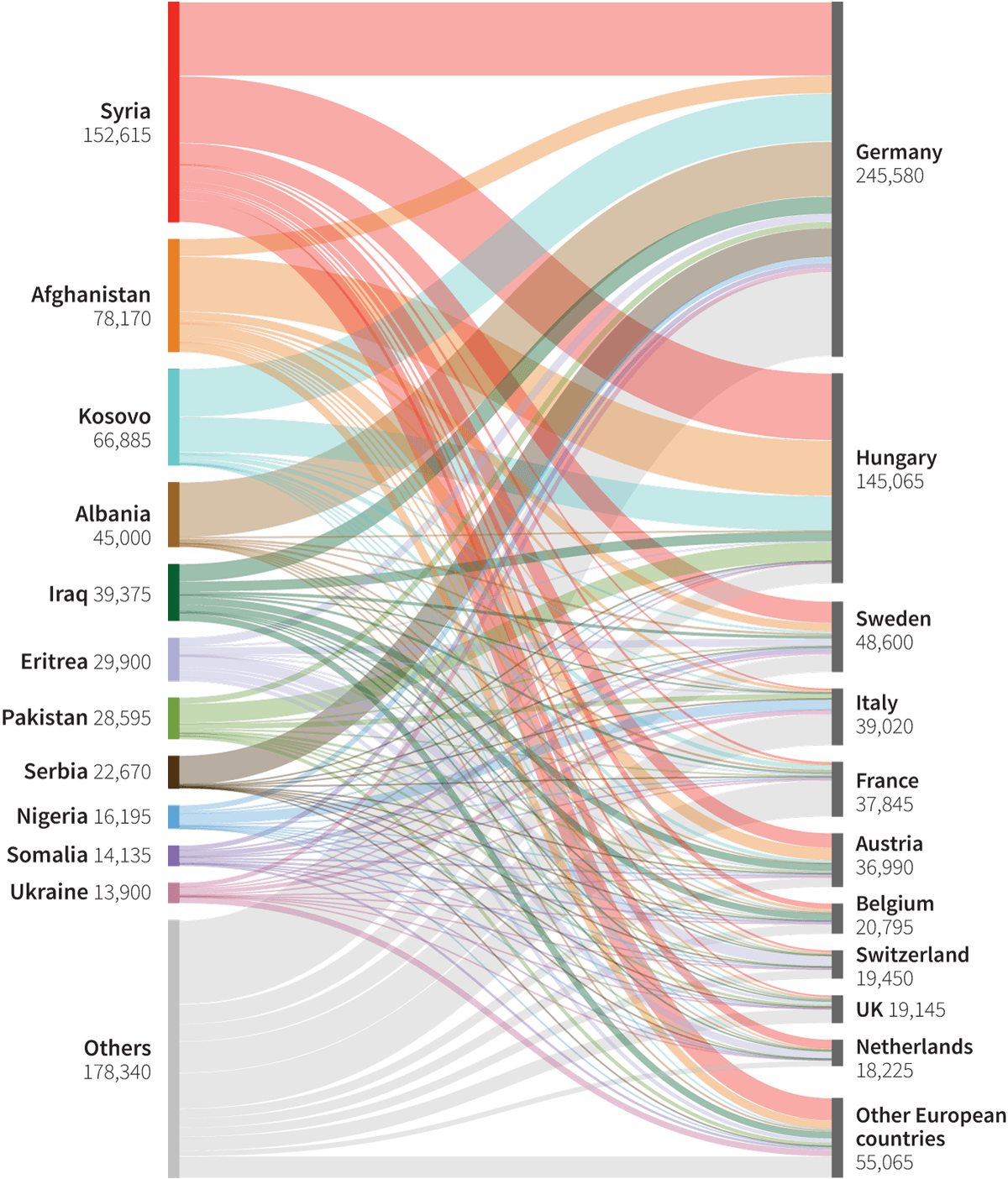

2015年9月4日,在匈牙利邊境與奧地利高速公路上演了數日混亂與絕望的場景後,德國總理安格拉·梅克爾(Angela Merkel)與奧地利總理維爾納·法伊曼(Werner Faymann)共同做出了一個撼動歐洲的決定:向數以萬計滯留在匈牙利的難民與移民敞開國門。這一決定,標誌著被後世稱為「2015年歐洲移民危機」的歷史性事件,進入了其最高潮的階段。這場危機,是自第二次世界大戰以來歐洲大陸所面臨的最大規模的人口遷徙。據統計,在2015年全年,約有一百三十萬人湧入歐洲申請庇護,這個數字不僅打破了歷史紀錄,更對歐盟的政治凝聚力、社會結構與人道主義原則,構成了一次前所未有的嚴峻考驗。這股人潮的絕大多數來自飽受戰火蹂躪的敘利亞,但其中也包含了大量來自阿富汗、伊拉克、厄利垂亞、奈及利亞乃至巴爾幹地區的絕望靈魂。他們逃離的動因錯綜複雜,既有敘利亞內戰的殘酷升級、伊斯蘭國(ISIL)在中東地區的野蠻擴張,也包括了長期收容敘利亞難民的鄰國—土耳其、黎巴嫩與約旦—因不堪重負而逐漸關閉邊境的連鎖效應。這些因素共同作用,形成了一股無法遏制的、向歐洲心臟地帶湧動的人道主義洪流。

面對這場突如其來的危機,歐盟及其成員國的反應暴露出深層次的結構性矛盾與政治分歧。歐盟層面曾試圖推動一系列應對措施,包括在成員國之間強制性地分配難民配額、從根源上解決移民母國的貧困與衝突問題,以及簡化非法移民的遣返程序。然而,這些努力在缺乏統一政治意願與協調機制的情況下,幾乎全告失敗。各國的反應天差地別,從德國初期短暫奉行的「歡迎文化」(Willkommenskultur),到以匈牙利為首的維謝格拉德集團(Visegrád Group)國家堅決的邊境封鎖與抵制,歐洲內部在責任分擔與價值觀認同上產生了劇烈的撕裂。這種政治上的癱瘓,直接導致了一場人道主義災難。從土耳其海岸到希臘列斯伏斯島(Lesbos)的死亡海域,從巴爾幹半島泥濘的臨時營地,到布達佩斯火車站的絕望等待,管理移民流動的基礎設施完全缺位,使得無數尋求庇護者在漫長旅途中,承受著巨大的身心創傷,甚至付出生命的代價。最終,德國成為了事實上的主要接收國,當年受理了超過四十四萬份庇護申請,佔其總人口的0.5%;而瑞典、匈牙利與奧地利等國,按人口比例計算,也承受了不成比例的巨大壓力。

這場危機對歐洲政治版圖的影響是深遠且持久的。大規模移民的湧入,在許多歐洲國家內部引發了關於國家認同、文化融合與社會安全的激烈辯論。右翼民粹主義政黨,憑藉著將移民問題與恐怖主義威脅、經濟焦慮及對歐洲傳統價值觀的擔憂相綑綁的策略,獲得了空前的政治支持。從德國另類選擇黨(AfD)的崛起,到法國國民陣線的聲勢壯大,反移民、反歐盟的政治話語逐漸從邊緣走向主流。公眾對歐盟機構的信任度顯著下降,許多國家開始收緊其庇護政策,邊境管制重新抬頭,一度作為歐洲一體化驕傲象є的申根區(Schengen Area)自由遷徙原則,面臨著存廢的威脅。與此同時,「大取代」(Great Replacement)等極右翼陰謀論的傳播,加劇了社會的排外情緒與政治極化。2015年的百萬人潮,不僅是地理上的人口流動,更是一場深刻的政治地震。它暴露出歐盟在共同應對外部衝擊時的脆弱性,撕開了成員國之間潛藏已久的價值裂痕,並最終以一種痛苦的方式,迫使整個歐洲大陸重新思考其邊界、身份與在全球化時代下的責任。

全文

Lia. Independent Media 台北報導

在2015年的那個漫長而炎熱的夏天,歐洲大陸的邊界線上,一場史無前例的人道主義戲劇正在上演。電視螢幕和社群媒體上,無數影像以前所未有的衝擊力,向世界傳遞著這場危機的溫度與痛感:在土耳其博德魯姆(Bodrum)海灘上,三歲敘利亞男孩艾倫·庫迪(Alan Kurdi)面朝下伏屍的畫面,刺痛了全球的良知;在希臘與北馬其頓邊境的伊多梅尼(Idomeni),數萬人在泥濘的田野中搭起臨時帳篷,絕望地等待著邊境的開放;在匈牙利布達佩斯的東站(Keleti),成千上萬的家庭拖家帶口,試圖擠上一列開往德國或奧地利的火車,與警察發生著一次又一次的對峙。這些破碎而真實的場景,共同構成了一幅名為「2015年歐洲移民危機」的宏大歷史畫卷。這不僅僅是統計數據上的一百三十萬人,而是由一百三十萬個充滿恐懼、疲憊與微弱希望的個體生命,所匯聚成的一股沖向歐洲大陸的、無法阻擋的人性洪流。

這場危機的爆發,並非一蹴可幾,而是一場醞-釀已久的「完美風暴」。它的核心震源,是自2011年起便陷入無盡血腥的敘利亞內戰。當我們將目光投向2015年的敘利亞,看到的是一個國家機器的徹底崩潰。巴夏爾·阿薩德(Bashar al-Assad)政權、形形色色的反對派武裝、以及趁亂崛起的極端組織「伊斯蘭國」(ISIL),將這個古老的國度變成了大國博弈與代理人戰爭的修羅場。阿勒坡(Aleppo)的古城化為瓦礫,霍姆斯(Homs)的街巷寂靜無聲,數百萬人在國內流離失所,近千萬人需要人道主義援助。戰爭的殘酷性與無差別攻擊,使得平民的生存空間被壓縮到極致,逃離,成為了唯一的選項。

然而,僅有敘利亞的崩潰,尚不足以解釋為何人潮會在2015年集中湧向歐洲。另一個關鍵因素,是敘利亞周邊國家的「壓力鍋」達到了沸點。自戰爭爆發以來,土耳其、黎巴嫩和約旦這三個鄰國,以驚人的慷慨,接納了數百萬敘利亞難民。黎巴嫩,一個本就脆弱的小國,其境內的敘利亞難民一度佔到本國總人口的四分之一;約旦的薩塔里(Zaatari)難民營,在短短幾年內發展成為該國的第四大「城市」。這些國家為穩定地區局勢、緩解人道災難作出了巨大貢獻,但它們的承載能力終究是有限的。到2015年,國際社會的援助承諾屢屢無法兌現,「捐助疲勞症」日益顯現,而這些收容國的經濟、社會與基礎設施,也已不堪重負。難民營的生活條件日益惡化,工作權利受限,孩子們的教育前景黯淡無光。當這些被稱為「衝突前線國」的避難所,也開始顯露出崩潰的跡象,並逐漸收緊邊境政策時,絕望的敘利亞人不得不將目光投向更遠的地方—那個在他們想像中代表著安全、尊嚴與未來的歐洲大陸。

除了敘利亞這條主線,其他地區的動盪也為這股人潮注入了新的支流。在阿富汗,隨著北約作戰部隊的撤出,塔利班捲土重來,安全局勢持續惡化,讓許多對未來失去信心的阿富汗人選擇了背井離鄉。在伊拉克,美軍撤離後留下的權力真空,為伊斯蘭國的崛起提供了溫床,其殘暴統治與教派衝突,迫使數十萬人逃離家園。在非洲之角,被稱為「非洲北韓」的厄利垂亞,其嚴酷的無限期兵役制度與政治高壓,使得該國年輕人大量外逃。在西非,恐怖組織「博科聖地」(Boko Haram)在奈及利亞北部的肆虐,同樣製造了大量難民。這些來自不同戰場、不同文化背景的逃亡者,最終在2015年匯合,共同踏上了那條通往歐洲的、充滿未知與兇險的旅程。

跨越死亡之海與泥濘之路:一趟沒有終點的旅程

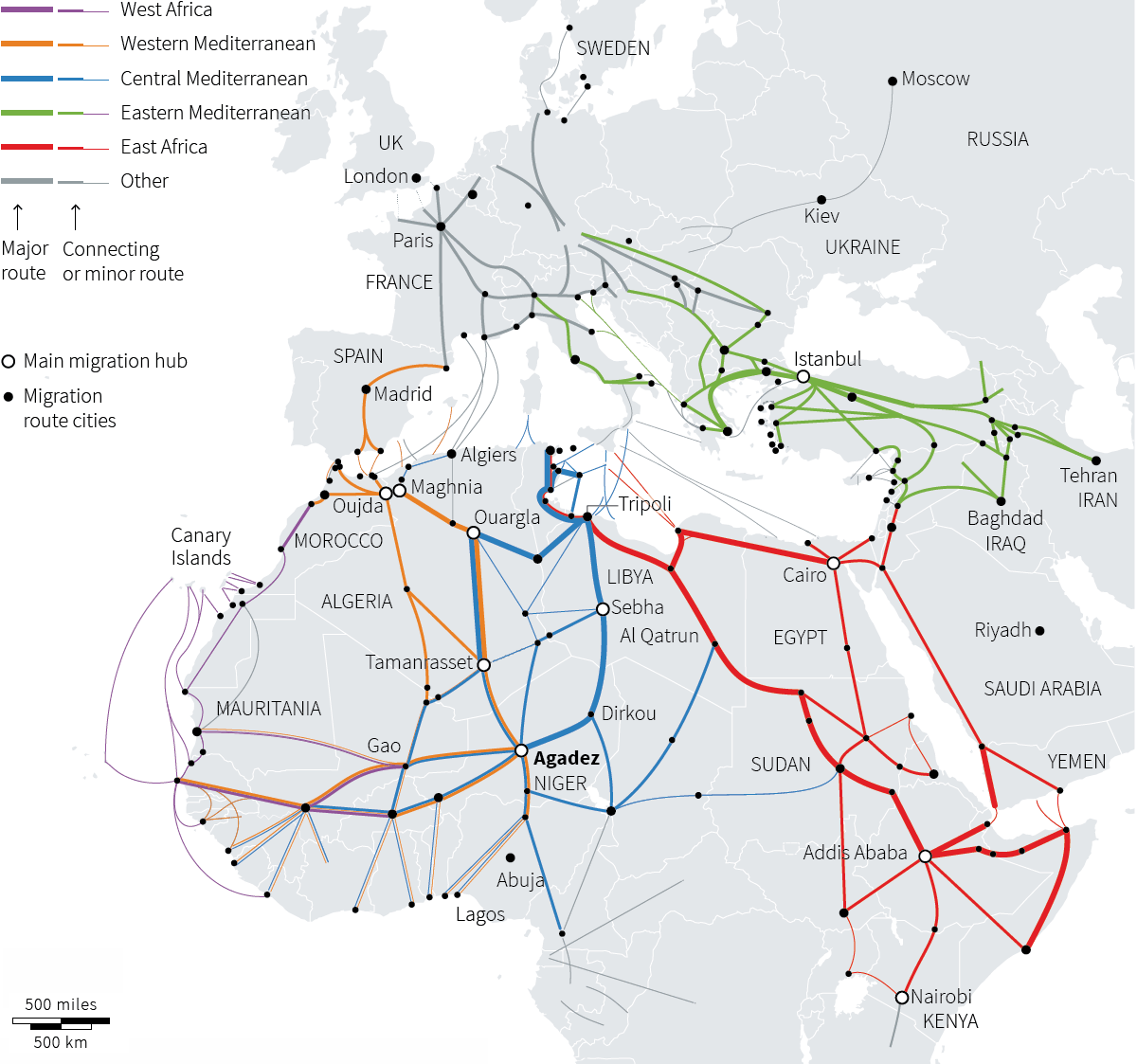

對於絕大多數尋求庇護者而言,通往歐洲的道路,是一場將身家性命託付給蛇頭、以血肉之軀對抗自然與人為險阻的豪賭。由於歐盟的「承運人責任制」規定,航空公司和船運公司有義務檢查乘客是否持有有效簽證,這從制度上杜絕了難民們透過安全、合法的途徑進入歐洲申請庇護的可能性。這一制度悖論,催生了一個年產值數十億美元的、龐大而殘酷的跨國人口販運產業。蛇頭們以數千歐元的價格,向絕望的人們兜售著一張通往歐洲的單程票,而這張票的終點,往往是死亡。

2015年,地中海,特別是連接土耳其與希臘的愛琴海,成為了世界上最致命的偷渡路線。從土耳其的博德魯姆或伊茲密爾(Izmir)等沿海城市,到希臘的列斯伏斯、科斯(Kos)或薩摩斯(Samos)等島嶼,最短的航程不過幾公里。然而,蛇頭們為了將利潤最大化,往往使用超載的、劣質的橡皮艇,甚至不提供救生衣。據統計,2015年全年,有超過一百萬人成功穿越地中海,但至少有3771人在途中溺水身亡。其中,僅4月份發生在義大利蘭佩杜薩島(Lampedusa)附近的一起沉船事故,就造成了約八百人遇難。每一位遇難者,都曾是一個鮮活的個體,他們的死亡,是對歐洲邊境政策最沉痛的控訴。

那些幸運地抵達希臘島嶼的倖存者,他們的磨難才剛剛開始。希臘,一個自身仍在歐元區債務危機中苦苦掙扎的國家,其基礎設施與行政能力完全無法應對每天數千人的湧入。島上的接待設施「完全不足」,整個島嶼陷入「徹底的混亂」。在沒有足夠食物、飲水和醫療服務的情況下,難民們只能短暫停留,然後想方設法前往雅典,繼而踏上那條被稱為「巴爾幹走廊」的陸路通道。

這條走廊,從希臘北部出發,蜿蜒穿越北馬其頓、塞爾維亞,最終抵達匈牙利—申根區的東部門戶。這是一條長達數百公里的徒步之旅。人們沿著鐵軌、公路和田間小徑前行,白天忍受酷暑,夜晚則在露天或臨時帳篷中瑟瑟發抖。沿途,他們既遇到了當地居民和國際志工自發提供的援助,也遭遇了邊境警察的暴力驅逐與蛇頭的二次剝削。在這條人龍中,你可以看到推著嬰兒車的母親,背著年邁父母的兒子,以及無數與家人失散的兒童。伊多梅尼,這個位於希臘與北馬其頓邊境的小村莊,因邊境的時開時閉,迅速膨脹為一個容納數萬人的、條件惡劣的巨型難民營,成為歐洲人道政策失敗的縮影。

與此同時,另一條更為古老也更為危險的偷渡路線—從利比亞橫渡地中海中部到達義大利的航線—仍在運作。這條路線的主要使用者,是來自撒哈拉以南非洲的移民。由於航程更長,海況更為惡劣,這條路線的死亡率也更高。2015年,儘管通過此路線的人數遠少於愛琴海,但其遇難人數卻佔到了總數的大部分。義大利的海軍和海岸警衛隊,以及歐盟邊境管理局(Frontex)的「特里同行動」(Operation Triton),雖然進行了大量的搜救工作,但面對源源不斷的偷渡船,依然是杯水車薪。

布魯塞爾的癱瘓與柏林的抉擇:一場關於歐洲靈魂的鬥爭

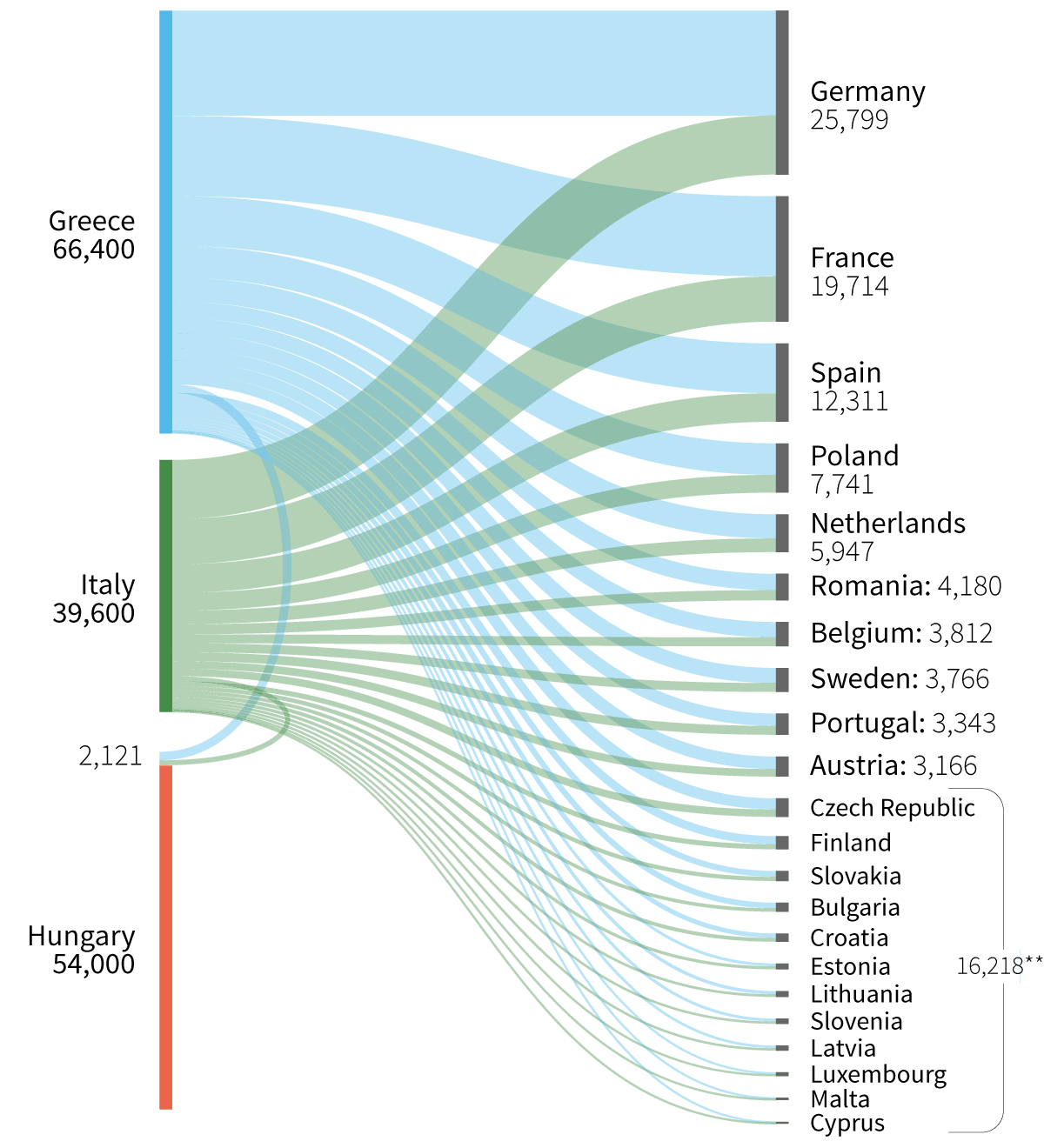

面對這場在家門口上演的人道危機,歐盟的反應遲緩、猶豫且充滿內部分歧,充分暴露了其超國家治理體系的內在缺陷。危機的核心,是《都柏林協定》(Dublin Regulation)的徹底失靈。這項協定是歐盟共同庇護制度的基石,其核心原則規定,尋求庇護者必須在其首次進入的歐盟國家提交申請,該國也因此負有審核其申請並提供接待的全部責任。這項制度在常態下尚能勉強運作,但在2015年百萬人潮的衝擊下,它將不成比例的、災難性的壓力,全部壓在了作為地理前線的希臘和義大利身上,使其庇護系統迅速崩潰。當難民們拒絕在希臘或義大利登記,執意繼續前往德國、瑞典等更富裕、福利更好的國家時,《都柏林協定》已然名存實亡。

歐盟執委會主席尚-克洛德·容克(Jean-Claude Juncker)曾試圖推動一項基於團結原則的解決方案,即在所有成員國之間,根據其人口和經濟實力,強制性地分配十六萬名難民的配額。然而,這項計畫遭到了以匈牙利、波蘭、捷克和斯洛伐克組成的「維謝格拉德集團」的激烈反對。這些前東歐共產主義國家,在入盟後享受了巨大的經濟利益和自由遷徙的紅利,但在承擔共同責任時,卻表現出強烈的抵觸。他們以維護國家主權、文化同質性和國家安全為由,堅決拒絕接受任何強制性配額,甚至為此不惜與布魯塞爾和柏林公開決裂。匈牙利總理維克多·奧班(Viktor Orbán)更是採取了極具爭議性的強硬措施,在與塞爾維亞和克羅埃西亞的邊境線上,豎起了長達數百公里的鐵絲網圍欄,並將所有試圖入境的移民視為非法入侵者。

正是在這種歐盟層面幾乎完全癱瘓的背景下,德國總理安格拉·梅克爾做出了她政治生涯中最具爭議也最大膽的決定。2015年8月底至9月初,在目睹了數萬名難民被困在布達佩斯東站、處境日益惡化的混亂局面後,梅克爾宣布,德國將暫停對敘利亞難民執行《都柏林協定》,並向他們敞開國門。她的那句「我們能做到」(Wir schaffen das),成為了那個時代最響亮的口號。這一單方面的決定,其動機是複雜的:其中既有基於德國歷史責任感的人道主義考量,也有對德國勞動力市場長期需求的經濟盤算,或許還夾雜著一種試圖以道德領導力來打破歐盟僵局的政治抱負。

梅克爾的決定,在短期內緩解了巴爾幹走廊上的人道危機,數十萬難民因此得以順利進入德國,受到了民眾自發的歡迎與接待,形成了一道短暫的「歡迎文化」風景線。然而,從長遠來看,這一決定也極大地加劇了歐盟內部的分裂,並為德國自身的社會融合與政治穩定,埋下了深刻的隱患。

餘波盪漾:危機的深遠影響與歐洲的政策轉向

2015年的百萬人潮,如同一塊巨石投入歐洲的湖心,其激起的漣漪至今仍在擴散。這場危機最直接的後果,是歐洲政治光譜的急劇右移。反移民、反伊斯蘭、反歐盟的極右翼民粹主義政黨,在危機的催化下,迎來了它們的黃金時代。在德國,原本處於邊緣的德國另類選擇黨(AfD),憑藉著對梅克爾難民政策的激烈批評,迅速崛起為一支主要的政治力量。在法國,瑪琳·勒龐(Marine Le Pen)領導的國民陣線,將移民與恐怖主義威脅相聯繫,獲得了空前的支持。在瑞典、奧地利、荷蘭等國,類似的政治劇情也在同步上演。這些政黨的共同特點,是將複雜的社會經濟問題,簡單化地歸咎於外來移民,並成功地利用了部分民眾對文化變遷的恐懼和對全球化的不滿。

2015/16年跨年夜,德國科隆(Cologne)發生的大規模性侵事件,成為了這場文化衝突的引爆點。數百名女性報案稱遭到貌似「北非或阿拉伯裔」的男性群體的騷擾與攻擊。這一事件,徹底逆轉了德國國內對難民的輿論風向,使得關於移民融合、性別文化差異與國內安全的辯論變得極度尖銳和充滿敵意。「歡迎文化」的熱情迅速消退,取而代之的是懷疑、焦慮與排斥。

面對內部政治壓力的急劇升高和外部邊境的持續失控,歐盟的決策者們在2016年初,終於達成了一種新的、更為冷酷和務實的共識。這種共識的核心,是將邊境管控的責任「外部化」。2016年3月,歐盟與土耳其達成了一項極具爭議的協議。根據協議,土耳其同意接收所有從其領土非法進入希臘的移民,作為回報,歐盟將向土耳其提供六十億歐元的援助、承諾給予土耳其公民赴歐免簽待遇,並重啟其停滯已久的入盟談判。與此同時,巴爾幹走廊沿線的國家,在奧地利的協調下,同步關閉了邊境。

這兩項措施立竿見影,從土耳其經愛琴海進入希臘的移民人數銳減。2015年的那股洶湧人潮,似乎在一夜之間被截斷了。然而,危機並未真正結束,它只是被轉移到了歐洲的視野之外。數萬名難民被困在希臘的難民營中,生活條件惡劣;而歐盟則因其將人道責任外包給一個自身人權記錄備受批評的國家的行為,遭到了人權組織的廣泛譴責。

回望2015,那是一段充滿混亂、痛苦、爭議,但也閃爍著人性光輝的特殊時期。它以一種極端的方式,考驗了歐洲的價值觀、制度韌性與政治智慧。最終,歐洲選擇了關上大門,以換取內部的秩序與穩定。然而,那些導致了百萬人背井離鄉的根本性問題—戰爭、貧困與國家崩潰—並未消失。2015年的移民危機,或許只是一個更為動盪時代的序曲,它向世界揭示了一個殘酷的真相:在一個全球化日益加深、但政治與財富分配卻極度不均的世界裡,沒有任何一個富裕的角落,可以永遠對牆外的苦難隔岸觀火。

資料來源

BBC News:Migrant crisis: EU 'to offer Turkey visa deal'

https://www.bbc.com/news/world-europe-35749248

The Guardian:The Guardian view on the refugee crisis: a sea of shame

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/03/the-guardian-view-on-the-refugee-crisis-a-sea-of-shame

The New York Times:Germany Opens Its Borders to Migrants Stranded in Hungary

https://www.nytimes.com/2015/09/05/world/europe/germany-austria-hungary-migrants.html

Al Jazeera:The 'refugee crisis': A glossary of terms

https://www.aljazeera.com/news/2015/9/4/the-refugee-crisis-a-glossary-of-terms

UNHCR:UNHCR viewpoint: 'Refugee' or 'migrant' – Which is right

https://www.unhcr.org/news/stories/unhcr-viewpoint-refugee-or-migrant-which-right

Deutsche Welle:Merkel's 'Wir schaffen das' - a year on

https://www.dw.com/en/merkels-wir-schaffen-das-a-year-on/a-19515512

Reuters:Over one million sea arrivals reach Europe in 2015

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-unhcr-idUSKBN0UB0K320151230