撰稿人:Lia / 責任編輯:Zaphyra

破碎的牆垣上,仍留有祝融的炭黑印記,鋼筋扭曲著,指向一片空洞的天空。然而,就在那片瓦礫的縫隙裡,卻已有幾朵不知名的野花,迎著陽光,悄然綻放。戰後的廢墟,總是以一種殘酷而溫柔的方式,向我們低語著關於「毀滅與新生」的古老辯證。毀滅,從來不只是終點;有時,它是一種淨化,是為更盛大的綻放,所進行的、必要的清場。

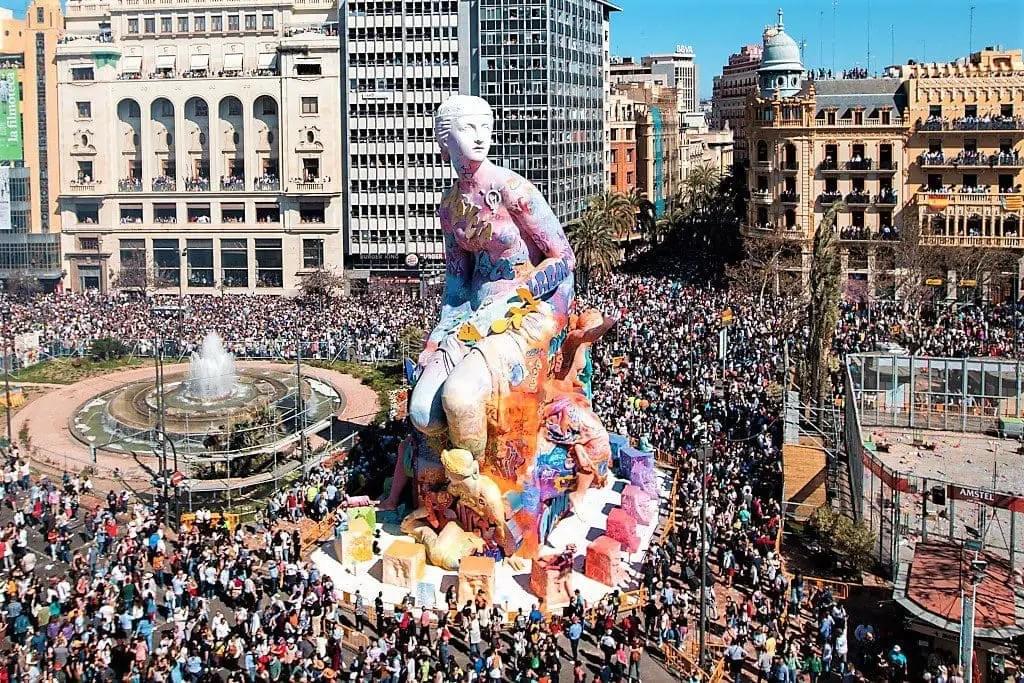

Lia 的辦公桌上,攤開的是教授從歐洲寄來的關於西班牙瓦倫西亞法雅節(Las Fallas de Valencia)的研究檔案。邊上放著的一張巨大相片裡,一尊高達數十公尺、色彩斑斕、窮盡人類想像力之所能的巨型雕像,正被熊熊烈焰所吞噬。那景象,壯麗得令人心悸,同時也荒謬得令人困惑。為什麼要耗費一整年的時間,投入數百萬的資金,動員整個社區的力量,去創造一件如此精美絕倫的藝術品,其唯一的宿命,卻是在一夜之間,將之化為灰燼?

人類心靈中那股對「永恆」的本能渴求,敦促著我們建造紀念碑,撰寫史書,拍攝照片,無非是想在時間的洪流中,抓住一些不朽的證明。然而,瓦倫西亞的市民,卻以一種近乎異教的、充滿哲思的姿態,每年一次,向全世界展演著一場關於「ephemeral之美」(ephemeral,西語意指短暫、稍縱即逝)的盛大儀式。這讓我無法不反思我們自身。當我們汲汲於修復、保存,甚至複製那些早已失去靈魂的文化軀殼時,我們是否早已遺忘了,文化的本質,或許不在於「存在」,而在於「存在後」?

歷史與起源—從工匠的餘料到城市的靈魂

在我們為那焚燒一夜的奇觀感到震撼之前,必須先學會,將耳朵貼近瓦倫西亞那古老的石板路,去傾聽一段跨越了數個世紀的、從一縷微弱的青煙,逐漸匯集成燎原大火的漫長故事。因為法雅節的靈魂,並非誕生於某位君王的敕令,或是某個藝術家的靈光一閃,而是從中世紀工匠們那沾滿了木屑與汗水的手掌中,慢慢生長出來的。

工作檯上的第一縷青煙

將時光倒轉至十五世紀的瓦倫西亞。想像一個寒冷的、臨近春天的三月傍晚,在地中海溫潤的海風中,依然夾雜著一絲冬日的料峭。在城中那些被稱為「Ciutat Vella」(舊城區)的狹窄巷弄裡,散落著無數的木匠作坊。此刻,夕陽的餘暉,透過一扇扇小窗,灑在滿是刨花與木屑的地板上,空氣中,瀰漫著松木與樹脂的乾燥香氣。

一位名叫何塞(José)的木匠,結束了一天的辛勞。整個冬天,他都蜷縮在這間半地下的作坊裡,藉著昏暗的燭火,為貴族和教會,雕刻著精美的傢俱與聖像。如今,隨著白晝漸長,春天的腳步近了,作坊裡那些在冬季用來支撐蠟燭的、被稱為「parots」的木製支架,也顯得有些多餘。按照行之有年的傳統,在春天來臨前的最後一個夜晚—聖約瑟日(San José,木匠的主保聖人)的前夕,工匠們會將這些廢棄的木料、刨花,以及整個冬天積攢下來的垃圾,堆到作坊門口的廣場上,付之一炬。

這便是法雅節最原始、最卑微的雛形。那第一場火,沒有任何藝術性可言,甚至談不上是「慶典」。它更像一場集體的、帶有儀式感的「大掃除」。火焰,是淨化的工具。它燒掉的,是冬日的陰霾、工作的辛勞與積攢的廢料。當火焰升起,照亮了鄰里們的臉龐,他們圍繞著火堆,或許會分享一杯廉價的葡萄酒,抱怨一下苛刻的領主,或是對即將到來的春天,寄予一份樸素的希望。那縷青煙,承載的,是一個勞動階級,對「除舊佈新」最本能的渴望。

在火焰中,誕生了諷刺的臉龐

然而,人類的創造力與幽默感,是永遠無法被壓抑的。不知道從哪一年開始,或許是在十八世紀的某個夜晚,一位富有想像力的木匠,在堆疊那堆即將被焚燒的「parot」時,突發奇想。他順手為那光禿禿的木架,披上了一件破舊的衣服,又用一塊瓜皮,為它安上了一張滑稽的臉。於是,奇蹟發生了。那不再是一堆沒有生命的木料,而是一個「人物」—一個笨拙的、可笑的、即將被火焰吞噬的「ninot」(加泰隆尼亞語,意為「娃娃」或「木偶」)。

這個小小的舉動,像一顆被投入湖中的石子,激起了層層漣漪。鄰居們看到了,覺得有趣,第二年,他們也開始為自己的火堆,賦予「人格」。他們用破布、紙板、蜂蠟,去塑造那些他們在日常生活中,敢怒而不敢言的對象—貪婪的稅吏、偽善的神父、蠻橫的貴族,或是隔壁那個總在搬弄是非的鄰居。

於是,法雅節的靈魂,在此刻,真正地覺醒了。火焰,不再僅僅是淨化的工具,它變成了一場盛大的、以整個城市為舞台的「諷刺劇(sàtira)」。焚燒,也因此被賦予了全新的、更具顛覆性的意義。它象徵著一種短暫的、被允許的「權力翻轉」。在火焰面前,所有的權威,都將被燒成灰燼;所有積壓的怨氣,都將隨著升騰的黑煙,消散在夜空中。這是一種屬於底層人民的、充滿智慧的集體心理治療。他們用幽默與創造,作為對抗不公的武器。

以鄰里為國,法雅為旗

進入十九世紀,隨著瓦倫西亞的城市發展與市民階層的壯大,這項源自工匠作坊的傳統,開始變得越來越精緻,規模也越來越龐大。然而,真正將其推向制度化、並塑造成今日樣貌的,是二十世紀初期,「法雅社(Casal Faller)」的誕生。

「Casal」,是一個無法被輕易翻譯的詞。它不僅僅是一個「委員會」或「俱樂部」,Lia 擅自將其譯為:社。它是瓦倫西亞社會結構中最核心的細胞,是一個以鄰里為單位,集社交、藝術、文化傳承與社區互助於一體的自治組織。在法雅節被官方正式納入城市行事曆之後,整個瓦倫西亞,便以鄰里為單位,自發地組織起了數百個法雅社。

從此,法雅節的籌備,不再是節前幾日的即興之作,而是一項貫穿全年的、系統性的社區工程。每一個法雅社,都像一個微型的「國家」。他們有自己的主席、財務、藝術總監,以及無數的志工成員。他們全年的核心任務,就是為了籌集資金,去建造一座能夠代表自己社區榮耀的、獨一無二的法雅雕像。

想像一下這樣的場景:在一個平凡的週五夜晚,在某個法雅社那並不寬敞的會所裡,數十個、甚至上百個來自同一街區的鄰居們,聚集在一起。他們可能是律師、水電工、家庭主婦或大學生。他們圍坐在一起,分享著自製的海鮮飯(paella),喝著啤酒,大聲地討論著今年法雅雕像的主題,爭論著要諷刺哪一位政客,或是要讚美哪一種人性光輝。孩子們在旁邊追逐嬉戲,老人家則在一旁,微笑著講述著他們年輕時的法雅故事。

這就是法雅社的日常。他們透過舉辦社區晚宴、販售彩票、尋求店家贊助等方式,一點一滴地,為那座註定將被焚燒的夢想,積攢著經費。這個過程,遠比最終的成品更加重要。它像一條無形的、溫暖的線,將整個社區的心,緊緊地縫合在一起。在一個日益原子化的現代社會裡,法雅社,為瓦倫西亞人,提供了一個不可或缺的、充滿歸屬感的精神家園。

在世界的注視下,守護火焰的純粹

隨著時間的推移,尤其是在佛朗哥獨裁政權結束,西班牙迎來民主化之後,法雅節的規模與國際知名度,都達到了前所未有的高峰。2016年,聯合國教科文組織(UNESCO)正式將其列為「人類非物質文化遺產」,這份來自世界的肯定,為這項古老的傳統,戴上了一頂璀璨的桂冠。

然而,這頂桂冠,也帶來了新的挑戰。全球的目光,意味著洶湧而至的觀光人潮,以及隨之而來的、無孔不入的商業化誘惑。但是,法雅節,卻以一種驚人的韌性,守護住了自己的靈魂。其根本原因,正在於它那根植於「法雅社」的、去中心化的社群結構。

節慶的主體,從來都不是市政府的觀光部門,而是那數百個獨立運作、彼此競爭卻又共享同一份文化驕傲的法雅社。他們才是法雅雕像的真正主人。他們所追求的,不是觀光收益,而是在一年一度的評比中,戰勝對手社區的榮譽。這份來自鄰里之間的、良性的競爭,成為了藝術水準不斷提升的最大驅動力。

於是,我們看到了一條令人動容的傳承軌跡:一縷來自中世紀工匠作坊的、卑微的淨化之火,在民間的幽默與智慧中,被賦予了諷刺的臉龐。最終,在現代市民社會的組織力量下,昇華為一場以整個城市為祭壇、以社群榮耀為祭品的、關於創造與毀滅的年度史詩。這場火,燃燒了數百年,驅散了冬日的嚴寒、獨裁的陰霾與商業化的迷霧,至今,依然在瓦倫西"西亞的夜空中,熊熊燃燒,溫暖而明亮。

一座為火焰而生的城市

當歷史的長卷緩緩收起,現實的畫卷則以一種更爆裂、更充滿感官衝擊力的方式,在三月的瓦倫西亞街頭,猛然展開。若說第一幕是傾聽歷史深處那沉穩的心跳,那麼這一幕,便是要將我們的整個身心,都拋入那場由色彩、聲響、氣味與情感所構成的、狂喜的洪流之中。Lia 將嘗試用文字,為你搭建一座通往那片短暫樂土的橋樑。

La Plantà:在一夜之間,神話降臨人間

一切,都始於一個被稱為「La Plantà」(豎立)的、充滿儀式感的夜晚。在3月15日的午夜,隨著一聲令下,整座城市,都變成了一個巨大的、露天的裝置藝術工地。數百個法雅社的成員們,在專業工匠的指導下,徹夜不眠,將那些早已在巨大倉庫中,被分件製作完成的雕像(ninots),運送到各自的街區,進行最後的組裝。

想像一下那幅奇異的景象:在深夜的寧靜中,起重機的轟鳴聲劃破夜空,巨大的、色彩斑斕的、彷彿來自夢境中的神話人物或怪物頭顱,被緩緩吊起,在星空下,與古老的歐式建築擦身而過。地面上,人們的呼喊聲、指揮聲此起彼落。空氣中,瀰漫著油漆、膠水與辛勞的汗水混合的氣味。這是一場與時間的賽跑,一場將分散的夢境,重新拼接成完整的神話的戰役。

而當第二天的太陽升起,瓦倫西的市民一覺醒來,會發現自己所熟悉的日常世界,已經被徹底顛覆。昨天還在通車的十字路口,此刻,矗立著一座二十公尺高的、以唐吉訶德為主題的諷刺雕像;那個平平無奇的社區廣場,則被一群表情誇張、色彩豔麗的巨大神話怪獸所佔據。整座城市,在一夜之間,變成了一座巨人的國度,一座短暫的、戶外的、超現實主義美術館。這份視覺上的震撼,便是法雅節獻給世界的第一份見面禮。

La Mascletà:一場獻給耳膜與心臟的煙火

如果說「La Plantà」是視覺的盛宴,那麼從3月1日開始,每日下午兩點,在市政廳廣場(Plaza del Ayuntamiento)準時上演的「La Mascletà」(聲音煙火),則是一場純粹獻給聽覺與觸覺的、暴力的交響詩。

請不要將它與我們所熟悉的、追求視覺美感的煙火表演混為一談。「La Mascletà」的核心,不是光,而是「聲音」與「節奏」。在廣場四周的鐵絲網內,數百公斤的、被稱為「masclets」的特製爆竹,被專業的煙火師(pyrotechnician)像音符一樣,密密麻麻地懸掛在數百條交錯的引線上。當市長在陽台上,以瓦倫西亞語,莊重地喊出那句:「煙火師先生,您可以開始Mascletà了!(Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà!)」之後,一場長達五到七分鐘的、精心編排的聲音轟炸,便正式開始。

先是零星的、來自遠方的沖天炮,像是交響樂的序曲。緊接著,地面上的爆竹陣,開始以一種逐漸加快的、充滿韻律感的節奏,依次引爆。那聲音,從清脆的「啪、啪、啪」,逐漸疊加成密集的「噠噠噠噠」,再匯集成一片沉悶的、如同萬馬奔騰般的「轟隆隆隆」。空氣,開始劇烈地顫抖;腳下的大地,傳來清晰可辨的震動;你的胸腔,被一股無形的聲波所衝擊,與那爆裂的節奏產生了強制的共鳴。最後,在被稱為「terratrèmol」(地震)的最終樂章中,數百個地面爆竹會被同時引爆,那股震耳欲聾的、彷彿要將靈魂都炸出竅的巨大聲響,會在人群的歡呼與尖叫聲中,戛然而止,只留下一片濃密的、充滿火藥味的白色硝煙,以及耳邊長久的嗡鳴。這是一場野蠻的、令人腎上腺素飆升的集體洗禮。當地人相信,這股純粹的、充滿陽剛之氣的噪音,能夠驅散惡靈,喚醒春天。

Ofrenda de Flores:一條流向聖母的溫柔花河

在經歷了數日的聲音轟炸之後,法雅節會展現出其最溫柔、最虔誠、也最美麗的一面—「Ofrenda de Flores」(花卉獻祭)。在3月17日與18日,連續兩天,超過十萬名來自各個法雅社的成員,會身著極其華麗的、代代相傳的絲綢傳統服飾,從各自的社區出發,徒步遊行,前往聖母廣場(Plaza de la Virgen)。

這是一幅令人動容的、流動的畫卷。每一個法雅社,都伴隨著自己的銅管樂隊,演奏著悠揚的傳統樂曲。遊行的隊伍中,最引人注目的,是那些被稱為「Falleras」的女性成員。她們的髮髻上,裝飾著精緻的髮簪與梳子;身上,是手工縫製的、帶有繁複刺繡與蕾絲的絲綢長裙;手中,則捧著一束由數十朵新鮮的康乃馨所組成的花束。她們的神情,莊重而驕傲。許多襁褓中的嬰兒,也會被母親抱在懷中,參與這場他們人生中的第一次遊行。

當隊伍抵達聖母廣場,女孩與婦女們,會將自己手中的花束,交給早已等候在旁的工作人員。這些工作人員,會像攀岩高手一樣,攀上那座早已搭建好的、高達十五公尺的、巨大的聖母瑪利亞木製骨架,然後,將那一束束來自城市各個角落的、帶著奉獻者體溫的康乃馨,按照預先設計好的顏色與圖案,小心翼翼地,安插在聖母的斗篷之上。兩日之內,數萬束鮮花,會逐漸將那座冰冷的木架,覆蓋成一件巨大而溫暖的、由紅、白、粉三色康乃馨所編織而成的、令人屏息的「花之斗篷」。空氣中,濃郁的花香,壓倒了火藥的氣味。這是一場關於美、關於信仰、關於社群凝聚力的、最溫柔的集體創作。

La Nit del Foc & La Cremà:在最璀璨的夜,擁抱灰燼

當所有的喧囂、美麗與虔誠,都達到了頂點,法雅節,便迎來了它那早已註定的、最悲壯也最輝煌的終章。在3月18日的午夜,一場被稱為「La Nit del Foc」(西班牙語譯為:火之夜)的、全年最盛大的煙火表演,會在舊河床改建的圖里亞花園(Turia Gardens)上空上演,做為最終儀式的預演。

而真正的告別,則是在3月19日,聖約瑟日的午夜,那場被稱為「La Cremà」(焚燒)的儀式。在這一夜,全城三百多座、耗費了無數心血與金錢的法雅雕像,將在約定的時間內,被依次點燃。

儀式,是從焚燒小型的兒童法雅(Falles infantils)開始的。緊接著,在午夜時分,在消防隊員的嚴密監控下,巨大的主法雅,會在其內部預先埋設好的煙火與爆竹的引信被點燃後,從內部,開始燃燒。火焰,先是像一條毒蛇,舔舐著雕像的底部。隨後,藉著風勢,猛然竄升。幾分鐘之內,那座白天還在接受萬眾讚嘆的、色彩斑斕的藝術品,便被一團巨大的、熾熱的火球所吞噬。雕像的臉龐,在火焰中扭曲、融化;精心製作的肢體,在爆裂聲中,一斷裂、崩塌。人群,靜靜地圍繞在這片安全的距離之外,他們的臉龐,被火光映照得通紅。空氣中,瀰漫著木材、紙漿與油漆燃燒時,那股嗆人的濃煙氣味。

你會看到,許多人的眼中,閃爍著淚光。那淚水中,有不捨,有讚嘆,有狂喜,也有一種難以言喻的、近乎哲學性的平靜。因為他們知道,這不是結束。當最後一塊燃燒的木炭,在消防員強力水柱的澆灌下,發出「嘶」的一聲,徹底熄滅時,空氣中,除了瀰"漫的灰燼,還有「重生」的希望。第二天,太陽會照常升起,街道會被清掃乾淨,而法雅社的成員們,則會再次聚集,開始為下一年的、那座全新的、註定將再次被焚燒的夢想,舉杯慶賀。這,就是瓦倫西亞人與時間、與藝術、與生命本身,所訂立的、最壯麗的契約。

一個不怕失去的城市

當那場沖天的烈焰,反覆觀看的紀錄影像中,逐漸化為餘燼,Lia 試圖從一名研究者的角度,為這場看似非理性的、充滿矛盾的集體行為,尋找一個理性的解釋。瓦倫西亞法雅節,以其對「創造」與「毀滅」同等的、近乎偏執的熱愛,為我們提供了一個極其珍貴的、關於城市文化心理韌性的研究樣本。它像一位高明的心理醫師,每年一次,透過一場盛大的「儀式性治療」,為整座城市,清除積壓的社會矛盾,重塑集體認同,並注入重新開始的勇氣。

從Lia 所熟悉的城市觀光學視角來看,法雅節幾乎是對所有負面理論的一次正面回應。它雖然吸引了驚人的遊客數量,卻並未陷入「舞台化真實(Staged Authenticity)」的陷阱。因為這場表演的核心觀眾,永遠是瓦倫西亞人自己。法雅雕像的諷刺主題,往往是針對西班牙國內的政治時事與社會現象,若非本地人,很難完全理解其所有精妙的笑點。這確保了節慶的內容,是由內在的文化需求所驅動,而非為了迎合「旅遊者凝視(Tourist Gaze)」而被稀釋或簡化。

同時,法雅節雖然極盡「奇觀化(Spectacularization)」之能事,但這種奇觀又不像是傳統論點上的奇觀化,並非由外部資本強加於城市之上,而是由數百個基層的法雅社,自發地、競爭性地創造出來的,而不是劣質的超巨大觀音像或是關公像。這使得「文化商品化(Cultural Commodification)」的程度,被控制在一個相對健康的範圍內。是的,節慶期間的旅遊收入是驚人的,但節慶的核心精神—諷刺與焚燒—本身就是反商業、反永恆的。一座註定要被燒毀的雕像,其最核心的價值,是無法被標價出售的。它的價值,體現在那一整年的、無法被量化的社區凝聚過程之中。因此,我們也幾乎看不到「社區邊緣化(Community Marginalization)」的問題,恰恰相反,社區,才是這場盛典絕對的、無可爭議的主角。

然而,更深層的,是這場節慶在集體心理層面,所扮演的角色。它是一場盛大的、被允許的「社會宣洩」。那些巨大的、充滿諷刺意味的雕像,成為了民眾不滿情緒的出口。在日常生活中,對權威的直接挑戰,是危險且不被允許的。但在法雅節的「儀式性空間」裡,所有的禁忌,都被暫時解除。你可以公開嘲笑首相的髮型,可以戲謔皇室的醜聞,可以將所有令你不快的社會現象,都塑造成一個巨大而滑稽的形象,然後,在最終的火焰中,看著它灰飛煙滅。這是一種極具智慧的社會安全閥,它將潛在的、具有破壞性的社會矛盾,轉化為具有創造性的藝術表達,並在最終的焚燒中,達成一種象徵性的和解與淨化。

而這一切,都必須透過下一代,才能得到永續的傳承。法雅節的教育機制,是我認為其最成功,也最溫柔的部分。

在瓦倫西亞,孩子們不是法雅節的旁觀者,他們是從出生那一刻起,就註定要參與其中的「繼承者」。每一個法雅社,除了建造一座巨大的主法雅之外,都必須同時建造一座小型的、由孩子們主導的「兒童法雅(Falles infantils)」。這些兒童法雅,主題更為童趣,色彩更為柔和,但其製作的精緻程度,絲毫不亞於成人。我看到影像中,一個五、六歲的小女孩,穿著迷你的Fallera傳統服飾,驕傲地站在自己社區的兒童法雅前,向遊客介紹著這個由她和朋友們,共同參與創作的童話故事。我也看到,在法雅社的會所裡,一位年邁的工匠,正手把手地,教導自己的孫子,如何將紙漿和糨糊,糊在模具上,製作一個小小的ninot。

這就是法雅節的文化傳承。它不是在課堂上,背誦關於歷史的枯燥條文。它是讓孩子們的指尖,沾滿糨糊的黏膩;讓他們的鼻腔,充滿油漆的氣味;讓他們的眼睛,親眼目睹自己參與創造的作品,在火焰中,化為漫天飛舞的、溫暖的灰燼。他們在這個「創造—毀滅—重生」的完整循環中,學到的,是一種獨屬於瓦倫西亞人的、獨特的生命哲學:不要害怕失去,因為最珍貴的東西,不是你所擁有的,而是你所能創造的。這種從童年起,就植入靈魂深處的「ephemeral美學」,正是這座城市,能夠在數百年的歷史變遷中,始終保有如此旺盛的創造力與文化自信的根本秘密。

為儀式而建的帳篷,為利益而粗製濫造的城牆

當目光從瓦倫西亞那片由灰燼中不斷重生的土地拉回,我看到的是我們這片島嶼上,一種令人心碎的矛盾。瓦倫西亞人,花費一整年的時間與心血,去建造一座本質上是一次帳篷的華美雕像。這座帳篷,是一個短暫的神殿,它的存在,就是為了那場最終的、神聖的焚燒儀式。然而,正是在這份深刻的、目標明確的「短暫性」中,它反而擁有了一種比永恆更堅實的意義。

而台灣觀光政策的悲劇,或許在於,總在試圖建造我們自以為的千年城牆,卻是用建造一次性帳篷的心態與工法。我們那些被抗爭的天橋、地下道,圓環,是否真的擁有文化與歷史呢?那些被抽空了歷史脈絡的文創園區、那些在所有觀光景點不斷複製貼上的老街,它們看似是想追求一種「永續」的觀光價值。但由於它們從一開始,就失落了內在的、真實的文化靈魂,使得它們的「永恆」,變成了一種更加不堪的、殭屍般的狀態。瓦倫西亞人,建造的是一座為儀式而生的、充滿靈魂的帳篷;而我們,卻在叫喊著一座座早已失落了靈魂的、空洞的城牆。

每一種文化,都有其與世界相處的獨特方式。瓦倫西亞的火焰,屬於瓦倫西亞。然而,法雅節,以其近乎殘酷的、卻又無比誠實的美學,像一記響亮的耳光,打在我們那份對「文化」淺薄而僵化的理解之上。它迫使我們去反思:執著的「保存」,究竟是在守護文化的生命力,還是在製作文化的標本?我們是否,早已將文化,等同於那些不會說話的、冰冷的建築與器物,而遺忘了,文化,更是一種活在人們心中的、需要不斷被實踐、被挑戰、被更新,甚至被毀滅的,活生生的生命衝動?

或許,真正需要的,不是更多的經費去修復那些毫無價值的天橋、地下道的。我們需要的,是重新找回那份敢於「創造」,也敢於「放手」的勇氣。是那份願意相信,一場能夠凝聚整個社區情感的、真誠的儀式,遠比一座沒有故事的建築,更具價值。

台灣國旅是否還有勇氣,去點燃一把淨化之火,燒掉那些早已名存實亡的、虛偽的文化假象,然後,在那片溫熱的灰燼上,重新開始,去栽種一些真正屬於我們這個時代的、哪怕是短暫的、卻充滿生命力的東西?這個問題,沒有答案,但法雅節的熊熊烈焰,將會一直在歷史的遠方,拷問著。

參考資料 (References)

學術文獻 (Academic Sources):

Gil-Manuel, H. (1996). Fallas y cultura popular. Eutopías. (A key Spanish-language text on the popular culture of Fallas).

Boix, R., & Lazzeretti, L. (2012). The Fallas of Valencia: A cluster of creative and traditional industries. City, Culture and Society, 3(3), 221-230.

Vila, L., & Galiana, L. (2016). The Fallas of Valencia: A Heritage of Creativity and Social Cohesion. Journal of Heritage Management, 1(2), 125-142.

Hernández-Ramírez, J. (2010). The Fallas of Valencia: Fire, Satire and Social Cohesion in a Festive Context. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 65(2), 435-464.

Flynn, M. K. (1997). Sacred Charity: Confraternities and Social Welfare in Spain, 1400-1700. Cornell University Press. (Provides context on the historical role of confraternities, similar to Casals).

Mitchell, T. (1990). Passional Culture: Emotion, Religion, and Society in Southern Spain. University of Pennsylvania Press. (Explores the role of emotion and spectacle in Spanish popular festivals).

Brandes, S. (1988). Power and Persuasion: Fiestas and Social Control in Rural Mexico. University of Pennsylvania Press. (Offers a comparative perspective on the social function of fiestas).

D'Auria, V. (2015). Spectacle and the city: The case of Las Fallas in Valencia. Journal of Urban Design, 20(1), 115-131.

Turner, V., & Turner, E. (1982). Image and Pilgrimage in Christian Culture. Columbia University Press. (Provides anthropological frameworks for understanding rituals like the Ofrenda).

Kirshenblatt-Gimblett, B. (1998). Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage. University of California Press. (A critical work on how culture is packaged for tourism).

Greenwood, D. J. (1977). Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization. In V. L. Smith (Ed.), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism.

Bakhtin, M. (1984). Rabelais and His World. Indiana University Press. (His theory of the carnivalesque is highly relevant to the satire and social inversion of Las Fallas).

Foster, G. M. (1960). Culture and Conquest: America's Spanish Heritage. Wenner-Gren Foundation. (Explores the transmission and adaptation of Spanish cultural forms).

Brenan, G. (1950). The Spanish Labyrinth: An Account of the Social and Political Background of the Spanish Civil War. Cambridge University Press. (Gives context to the political satire in Spanish culture).

Gilmore, D. D. (1998). Carnival and Culture: Sex, Symbol, and Status in Spain. Yale University Press.

旅遊參考網站 (Travel Reference Websites):

Visit Valencia - The Fallas: The official tourism website for the city of Valencia, providing a comprehensive guide to the festival.https://www.visitvalencia.com/en/events-valencia/festivities/the-fallas

Junta Central Fallera: The official governing body of the Fallas festival, their website is the primary source for official programs, rules, and participating Casals.https://www.fallas.com/

UNESCO - The Fallas festivity: The official UNESCO page detailing its inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.https://ich.unesco.org/en/RL/fallas-festivity-00859

Spain.info - Fallas Bonfires in València: The official tourism portal for Spain, featuring a detailed section on Las Fallas.https://www.spain.info/en/calendar/fallas-bonfires-valencia/

Valencia Fallas Information: A dedicated English-language informational site and blog run by locals, offering practical tips and cultural insights.https://valencia-fallas.com/