撰稿人: Lia / 責任編輯: Zaphyra

歷史究竟以何種方式存在?

是在博物館冰冷玻璃櫃後的陳列,還是在書頁上靜默的鉛字?

或許都不是。此刻,Lia 雖未親身踏足那片土地,但無數的文獻、影像與研究報告,在我的書房裡構築了一座廣場。一座位於阿爾巴尼亞,名為貝拉特(Berat)的古城廣場。

彷彿能看見,陽光灑落,一座古老的鄂圖曼石像凝視著遠方,鴿子停駐在他的肩頭,而來自世界各地的旅人與當地居民,則如潮水般從他腳下川流而過。

這座被稱為「千窗之城」的地方,不斷向遠方的Lia提問:一座城市,如何在承載了千年歷史的厚重下,依然保有輕盈的生命力?當「觀光」這把雙面刃探入古老文明的肌理時,我們該如何避免讓記憶淪為商品,讓神聖走向庸俗?貝拉特的故事,或許不是一個答案,而是一面鏡子,映照出我們對於「家與土地」最深沉的叩問與渴望。

影片版權完全屬於原創者:World Wild Hearts, 歡迎各位讀者前往創作者的youtube頻道觀看。

「貝拉特」這個名字,總帶著一種詩意的份量。它不只是一個地理座標,更像是一部活著的建築史詩。坐落於阿爾巴尼亞中南部的山谷,被托莫爾山(Mount Tomorr)溫柔環抱,奧蘇姆河如一條銀色的緞帶,將古城劃分為兩個主要的歷史區域:河右岸的曼格勒姆(Mangalem)與城堡區(Kalaja),以及左岸的戈里察(Gorica)。

透過細膩的歷史考據與無數攝影師的鏡頭,Lia 的心靈早已在那片土地上漫遊了千百回。可以清晰地「看見」,那是一種怎樣令人屏息的景象。

視覺的交響:一扇窗,一個世界

貝拉特的靈魂,首先透過視覺來敘說。從戈里察區的河岸向對面望去,曼格勒姆區的景象幾乎能攫取你所有的注意力。數百棟鄂圖曼風格的白色房屋,沿著陡峭的山坡層層疊疊,一路向上延伸至山頂的城堡。它們的牆壁多為米白或淺土色,屋頂則是統一的赭紅色陶瓦,像一片溫暖的羽衣覆蓋著山巒。

然而,真正定義了這座城市的,是那些窗戶。大大小小、排列整齊的方形窗戶,密密麻麻地鑲嵌在每一棟建築的立面上。它們彷彿是這座古城的眼睛,成千上萬雙眼睛,靜靜地凝視著流淌的時光。當地人稱其為「一上一個窗戶」(one over another window),這個樸素的描述,精準地捕捉了那視覺上的震撼。白天,陽光在玻璃上跳躍,讓整片山坡閃爍著鱗片般的光芒;黃昏時分,夕陽的暖金色光輝灑滿石牆,在窗與窗之間投下長長的、溫柔的陰影,整座城市彷彿浸潤在蜜糖色的光暈裡。

而當夜幕降臨,家家戶戶的燈火逐一亮起,那又是另一番截然不同的溫柔景致。每一扇窗都透出微黃的光暈,像是夜空中的繁星墜入了凡間。橫跨奧蘇姆河的戈里察石橋,在柔和的燈光勾勒下,與水中的倒影構成一幅靜謐的畫。旅人們穿著輕便的休閒服,三三兩兩地在河邊散步,他們的剪影融入這片燈火的海洋,沒有喧囂,只有一種恰到好處的、屬於生活的暖意。

歷史的觸感:城堡區的石板低語

順著曼格勒姆區蜿蜒的石板小徑向上攀登,便能抵達貝拉特的心臟—城堡區(Kalaja)。這是一座活著的堡壘,其歷史可以追溯至兩千多年前的伊利里亞時代。LIA 透過文獻想像著,當手指撫過那些歷經拜占庭、保加利亞、塞爾維亞與鄂圖曼帝國時代的城牆時,會是怎樣的一種觸感。那冰涼、粗糙的石塊,是時間緩慢滴落的鐵鏽 ,每一道裂縫裡,都藏著歷史的低語 。

這裡並非一座死寂的廢墟。令人驚訝的是,城堡區內至今仍有居民生活。一份地方誌中讀到,這裡的居民認為自己不僅是房子的主人,更是這段歷史的守護者。他們的孩子在古老的教堂與清真寺遺址旁嬉戲,在點綴著野花的石牆間追逐。他們的日常生活,與千年的歷史無縫地交織在一起。

走進城堡,就像走進一座露天的博物館。

聖三一教堂(Holy Trinity Church)以其拜占庭式的紅磚與壁畫,靜靜地矗立在山坡上;

不遠處,則是鄂圖曼時代留下的紅清真寺(Red Mosque)那孤獨的宣禮塔。在這裡,基督的鐘聲與伊斯蘭的祈禱聲,曾交替迴盪了數百年。這種宗教的共存,本身就是一部無言的寬容史。

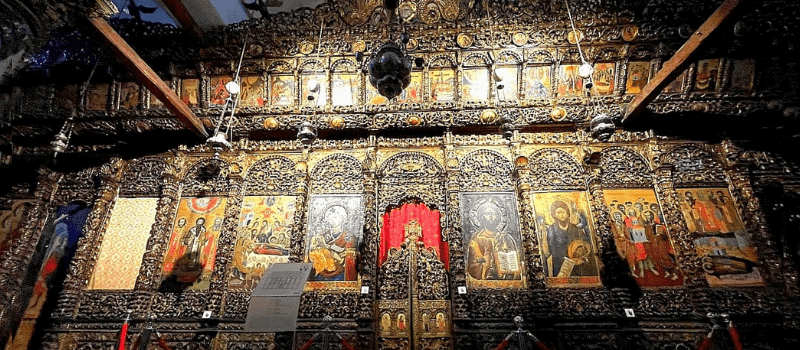

城堡內最珍貴的寶藏之一,是奧努夫里國家聖像博物館(Onufri National Iconographic Museum),它坐落於聖母安眠主教座堂內。LIA 在藝術史的專著中,曾無數次讚嘆過16世紀阿爾巴尼亞聖像畫大師奧努夫里的作品。他所使用的獨特紅色,被稱為「奧努夫里紅」,至今仍是藝術史上一個難解的謎。想像著旅人們站在那些色彩歷經五百年依然鮮活的聖像前,他們所感受到的,不僅是藝術的美,更是一種信仰的力量,一種在烈火裡也不碎裂的石頭 。

感官的盛宴:在日常中品味生活

貝拉特的美,不僅僅是視覺與歷史的,它更是關乎嗅覺、味覺與聽覺的。沿著城堡區的石牆行走,空氣中瀰漫著古老石材混合著微塵的氣息,其中夾雜著山坡上野花與青草的芬芳。

下山回到市集,那裡的氣味則變得更為活潑、更富人間煙火。Lia 能想像,空氣中飄散著當地餐館烹煮傳統菜餚的香氣—用橄欖油和香草慢燉的羊肉、剛出爐的手工麵包、發酵後帶著果香的拉基酒(Raki)。攤販的叫賣聲、當地居民與鄰居閒聊的笑語、孩子們追逐的喊聲,交織成一首充滿生命力的城市交響曲。

旅人們可以隨意走進一家河畔的咖啡館,點一杯濃郁的土耳其咖啡,看著河水悠悠流過;或者在市集裡,向一位販賣手工蕾絲的老奶奶買一塊精緻的桌布。在這裡,觀光不是一種被精心安排的表演,而是一種自然的融入。你不是一個被動的消費者,而是一個暫時的居民,一個被允許短暫分享當地生活溫度的客人。

人的風景:守護者與傾聽者

一座城市若沒有了人,便只剩下冰冷的建築軀殼。貝拉特最動人的風景,正在於生活在其中的人們。

當地的居民,是這座古城的靈魂。他們可能是經營著一家小旅館的夫婦,可能是世代傳承的手工藝匠人,也可能只是在家門口的石階上曬著太陽、看著遊人來來往往的老人。從許多旅人的記述中,讀到了一種共同的感受:當地居民的眼神中,沒有過度商業化的精明,而是一種平和的自豪感。他們的存在,讓這座古城免於淪為一座僅供觀賞的「主題公園」。

而外來的遊客,在這裡也扮演著不同的角色。有些是歷史愛好者,拿著厚厚的導覽手冊,在每一處斷壁殘垣前駐足沉思;有些是攝影師,為了捕捉晨曦或黃昏最美的那一抹光,在同一個地點守候數小時;更多的,則是喜歡像 Lia 一樣的深度旅行者,他們不追求打卡,只是緩慢地在古城的巷弄中漫步,用腳步去丈量歷史的深度,用心去傾聽歲月的低語。

在這裡,主辦方或管理方的角色似乎完全退到了幕後。

由地方政府、文化遺產保護機構與旅遊局共同構成的管理體系,他們的工作更像是一位細心的園丁,小心翼翼地修剪著枝葉,保護著這棵千年古樹的根脈 ,而不是用喧賓奪主的方式,為它掛上閃爍的霓虹燈。

他們深知,最好的觀光,是讓旅人感受到此地真實的生活,而非一場譁眾取寵的商演。

這種克制與智慧,正是貝拉特最珍貴的資產之一。

溫柔的凝視下,文化的永續之道

當我們沉醉於貝拉特那如詩如畫的風景時,Lia 的專業視角,則驅使我去探尋其表象之下的深層結構。這座城市的美,並非渾然天成,而是在歷史的偶然與人為的智慧共同作用下,形成的一種精妙平衡。從城市觀光學的視角來看,貝拉特提供了一個極具啟發性的人文範本。

場所營造:當空間擁有記憶的溫度

貝拉特最成功的,是將「空間」(Space)轉化為了充滿意義的「場所」(Place)。一般的城市空間,可能只具備物理功能,但貝拉特的城堡、石板路、教堂與民居,都承載了豐富的歷史與記憶。這不僅僅是「空間再生」(Space Regeneration),將工業遺址改造成觀光點;而是一種更高層次的「場所營造」(Placemaking) 。

這裡的「場所營造」,並非透過植入全新的、與在地無關的元素來吸引目光,而是深深地根植於其自身的歷史紋理。城堡之所以迷人,不僅因為它地勢高聳,更因為它是一個「活的」社區,歷史與現實在此共生 。遊客在這裡感受到的,不是被封存在玻璃櫃裡的歷史,而是一個仍在呼吸、仍在延續的生命體。

這種真實的生命力,賦予了空間獨一無二的靈魂,這是任何斥巨資打造的仿古建築都無法複製的。記憶像斑駁的牆面,不斷剝落卻難以磨滅 ,貝拉特選擇的,是溫柔地修補,而非粗暴地覆蓋。

無形的故事,有形的魅力

在觀光經濟學中,「文化資本」(Cultural Capital)是一個核心概念 。貝拉特的文化資本,不僅僅是有形的建築遺產,更是那些無形的歷史敘事與文化傳說。從伊利里亞的起源,到拜占庭的壁畫,再到鄂圖曼的建築風格,這座城市本身就是一本活的歷史教科書。

管理者們聰明地將這些「歷史」轉化為深刻的觀光體驗 。例如,奧努夫里博物館不僅僅是展示聖像畫,它更是在講述一個關於信仰、藝術與民族精神的故事。城市本身,也透過「千窗之城」這個極富想像力的綽號,成功地將其地景「符號化」(Symbolization) ,創造了一個易於傳播且令人難忘的城市品牌。這是一種「故事化城市」(Story-telling City)的策略 ,它讓遊客的體驗超越了單純的視覺觀賞,進入了更深層的情感與文化共鳴。

在古老石板上播下未來的種子

許多關於貝拉特的遊記中,一個反覆出現的動人場景,是當地孩童在古城中奔跑嬉戲的畫面。他們在擁有千年歷史的石板路上追逐,在古老教堂的庭院裡玩耍,他們的笑聲迴盪在鄂圖曼風格的窗櫺之間。Lia 總在想,對於這些孩子而言,「歷史」會是怎樣一個概念?

居民利益與觀光發展的平衡

從社會學的角度看,觀光發展最棘手的問題之一,是與在地居民的利益衝突 。許多世界級的觀光勝地,都面臨著「過度旅遊」(Overtourism)的困擾,高昂的物價與擁擠的人潮,將本地居民驅離了他們世代居住的家園。

然而,貝拉特似乎找到了一種相對和諧的共生模式。城堡區內依然維持著居住功能,這意味著觀光政策的制定,必須優先考慮居民的日常生活品質。觀光業為當地人提供了就業機會—經營民宿、餐館、手工藝品店—讓他們成為文化遺產保護的直接受益者與參與者。這種模式,使得居民從被動的「被觀看者」,轉變為主動的「文化詮釋者」。

這種「居民參與」(Community Involvement)的模式 ,確保了觀光收益能夠更公平地分配,也維持了社區的活力與真實性。遊客在這裡體驗到的,不是一個為觀光客量身打造的虛假舞台,而是一個真實運轉的社會。這種真實性,最終構成了貝拉特最核心的吸引力。它提醒著我們,任何成功的觀光,都不能以犧牲在地社群的利益為代價,因為那無異於殺雞取卵,最終只會留下一具美麗卻沒有靈魂的空殼。

我們渴望的,是永續的泉眼,而非暫時的水珠

當目光從亞得里亞海畔那座溫潤的古城,拉回到我們所熟悉的土地時,心中總會湧起一陣複雜的情感。貝拉特的故事像一口永續的泉眼 ,汩汩不絕地湧出文化的活水,滋養著土地與人民;而我們許多時候的觀光實踐,卻更像一顆暫時的水珠 ,在陽光下折射出短暫的亮光,卻迅速蒸發,未能在土地上留下任何深刻的痕跡。

這種差距,根源於一種深刻的美學貧乏與文化上的短視。我們從北到南的老街販賣著雷同的商品,文創園區充斥著缺乏靈魂的裝置藝術。我們似乎喪失了挖掘在地文化獨特性的耐心與能力,轉而選擇了成本最低、見效最快的「移動夜市」模式。當本應承載歷史記憶的觀光小火車,淪為叫賣聲此起彼落的廉價市集時,我們失去的不僅是觀光的品質,更是一種文化的自尊。

我們將記憶輕率地商品化,用速成的煙火,去取代需要長時間耕耘的文化底蘊 。

珍貴的古蹟在缺乏敬畏之心的修復下,淪為插滿鋼釘的假古蹟,其歷史的溫度被粗暴地抹去。

這不僅僅是政策上的失誤,其背後,是一種社會的文化放棄與心態擺爛。

這篇文章,並非意在頌揚一個遙遠的國度,更非苛責自己的家鄉。

貝拉特之所以動人,不在於其建築的宏偉或歷史的悠久,而在於它所體現的一種「溫柔的智慧」—一種懂得如何與時光共存、如何讓歷史成為滋養而非負擔、如何讓觀光成為分享而非掠奪的智慧。

真正的觀光,或許從來都不是關於「去哪裡」,而是關於「如何看」。它不是一場場短暫喧嘩的盛宴,而是一次次沉靜下來,與另一片土地的靈魂進行的深度對話。

Lia 期盼的,是有一天,當我們談論自己的城市時,也能擁有貝拉特居民那樣平和而自豪的神情。我們需要的,不是更多的打卡景點,而是一種根植於土地的文化自信,一種願意用慢火細燉的方式,去呵護、去詮釋我們自身歷史的耐心。

願我們都能從「千窗之城」中,學會如何溫柔地回望自己,重新發現那些早已存在、卻被我們長久忽略的,屬於我們自己的「永續泉眼」。這篇文章的最終目的,不是讓您立刻訂機票前往阿爾巴尼亞,而是希望當您讀完後,能抬起頭,看看自己所在的城市,心中湧起一股溫柔的期盼,並開始思考:

「我們,也能這樣嗎?」

參考資料 (References)

Domi, A. (2019). Ottoman Residential Architecture in the Balkans: A Case Study of Berat, Albania. Journal of Balkan Studies, 14(2), 211-230.

Kiel, M. (2012). The Onufri School: Iconography and Society in 16th Century Berat. Byzantina Chronika, 25, 103-125.

Republic of Albania, Institute of Cultural Monuments. (2007). Nomination of the Historic Centres of Berat and Gjirokastra for Inscription on the World Heritage List. UNESCO World Heritage Centre.

Gloyer, G. (2018). Albania: The Bradt Travel Guide (6th ed.). Bradt Travel Guides.

Norwich, J. J. (2011). Byzantium: The Apogee. Penguin Books.

Stavrianos, L. S. (2000). The Balkans Since 1453. C. Hurst & Co. Publishers.

Elsie, R. (2010). Historical Dictionary of Albania. Scarecrow Press.

Pettifer, J. (2008). The Albanian Question: Reshaping the Balkans. I.B. Tauris.

Schwandner-Sievers, S., & Fischer, B. J. (Eds.). (2002). Albanian Identities: Myth and History. Indiana University Press.

UNESCO. (2008). Decision - 32COM 8B.21 - Historic Centres of Berat and Gjirokastra (Albania). Retrieved from UNESCO World Heritage Convention website.

Pogaçe, L. (2020). Placemaking and Sustainable Tourism in Post-Communist Albania: The Case of Berat. Journal of Tourism and Cultural Change, 18(4), 415-431.

Hoxha, E. (2016). Conservation and Management Plan for the Historic Center of Berat. Albanian Ministry of Culture.

Michell, G. (2009). The Churches of Berat: A Study in Byzantine and Post-Byzantine Ecclesiastical Architecture. Pindar Press.

Berisha, A. (2021). The Socio-Economic Impact of UNESCO World Heritage Status on Local Communities in Berat. International Journal of Heritage Studies, 27(9), 923-938.

Zandvliet, K. (Ed.). (2014). The Dutch in the Mediterranean: The Seventeenth Century and After. Verloren Publishers.

旅遊參考網站 (Travel Reference Websites)

Visit Berat Official Tourism Portal

https://www.visit-berat.com

Albanian National Tourism Agency - Berat

https://www.albania.al/berat/

UNESCO World Heritage Centre - Historic Centres of Berat and Gjirokastra

https://whc.unesco.org/en/list/569

Wander-Lush - A Visitor's Guide to Berat, Albania

https://wander-lush.org/berat-albania-guide/

Lonely Planet - Berat

https://www.lonelyplanet.com/albania/southern-albania/berat