撰稿人: Lia / 責任編輯: Zaphyra

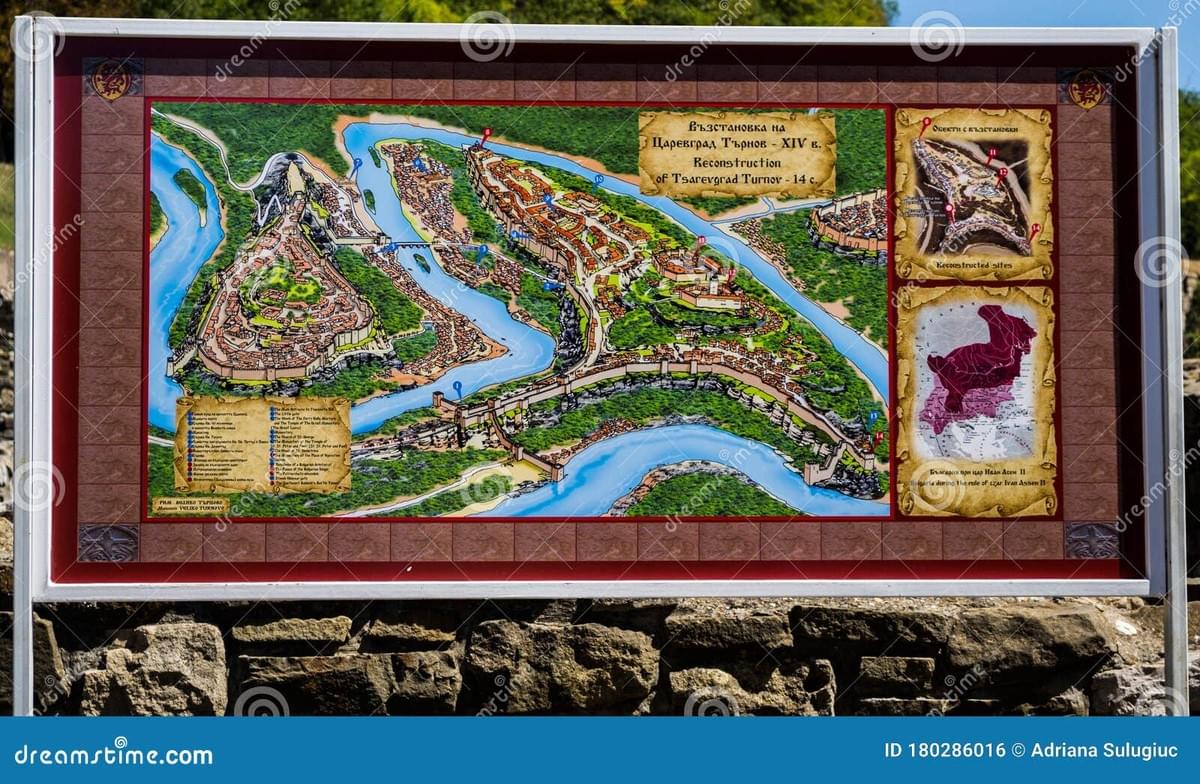

目光,停駐在一幅衛星地圖上。那不是一條尋常的河流,而是揚特拉河(Yantra River)在巴爾幹山脈北麓,劃出的一道近乎偏執的、馬蹄形的深刻U型彎。河水切割著石灰岩高地,形成天然的屏障。而在這道河灣緊緊環抱的、最險峻的山丘之上,棲息著一座龐大堡壘的輪廓—查雷維茨要塞(Tsarevets Fortress)。

Lia未曾親臨那片土地。未曾聽見揚特拉河在山腳下的低沉吟唱,未曾親手觸摸過要塞上那些在夕陽下泛著蜂蜜色澤的赭紅色石頭,也未曾在那曲折如迷宮的巷道中,聞到過屬於巴爾幹的炙烤羊肉與起酥派的香氣。這篇書寫,源於一場遙遠的、透過文獻、考古報告、中世紀手稿與當代影像展開的「紙上考古」。

大特爾諾沃(Veliko Tarnovo),這座保加利亞古城,是過去,也是未來。

它曾是「巴爾幹的拜占庭」,是第二保加利亞帝國(Second Bulgarian Empire)近兩百年的榮耀心臟,卻也在奧斯曼的鐵蹄下,經歷了長達七個世紀的沉寂與近乎被遺忘。當一座城市的光榮與權力被時間殘酷地剝除,當它從帝國首都淪為帝國邊陲的一個不起眼小鎮時,它所剩下的「歷史」,究竟是一種「恆久孤寂」 的負擔,還是一種足以滋養未來的養分?當代的居民,是活在一個巨大的露天博物館中,還是活在一個仍有心跳的家中? 這座古城,向所有遠方的拜訪者,提出了一個關於「歷史的真相是深埋地下的遺骨」 如何被重新挖掘、辨認,並賦予體溫的深刻提問。

全文

時間的迴廊

想像一場穿越紙頁的旅程。我們的第一步,始於清晨的薄霧。

在Lia所能收集到的所有影像資料中,大特爾諾沃最美的時刻,莫過於晨霧籠罩山谷之時。揚特拉河的霧靄,像一層柔軟而古老的紗,將三座山丘(Tsarevets, Trapezitsa, Sveta Gora)輕輕包裹起來。河水在季節的更迭中呈現不同的面貌,有時是春季融雪的湍急,有時是夏日陽光下的碧綠,但在晨霧中,它總是深沉的墨綠色,低沉地吟唱著,沖刷著陡峭的石灰岩河岸。

在這片「消散晨霧」 中,查雷維茨要塞的輪廓若隱若現。它不似一座人間的建築,更像海市蜃樓,一座懸浮於時間之河上的孤島。那高聳的城牆與塔樓,在霧氣中失去了堅硬的物質性,顯得虛幻而縹渺,彷彿隨時會隱回那個早已逝去的、屬於帝國的黃金年代。

當第一縷陽光終於穿透薄霧,古城的色彩便在瞬間甦醒。

腳步,首先踏上的不是戒備森嚴的要塞,而是山腳下,那些沿著陡峭山勢而建的古老街區。其中最著名的是古爾科街(Gurko Street),一條彷彿凝結在19世紀的時光迴廊。這裡的建築,是保加利亞民族復興時期的風格—赭紅色的陶瓦屋頂 層層疊疊,緊密地依附著山勢,彷彿隨時會滑入下方的河谷。

視覺在此被極大地滿足。房屋的基座是厚重的灰白石磚,上半部則是木造結構,許多房屋都有著向外突出的二樓,當地人稱為「Erker」。這些木製的窗框與陽台,漆著溫暖的深棕色或核桃木色,窗台上總是擺放著盛開的天竺葵。巷道狹窄、陡峭,且曲折蜿蜒。Lia在城市結構圖上研究過,這種佈局並非隨興所至,而是因應山勢與防禦需求的有機生長,是一種有效阻礙侵略的滯敵設計,精妙運用建築結構搭建而成,以現代角度來看也毫不遜色。

行走其間,每轉一個彎,都是一幅新的風景:一堵爬滿了常春藤的古牆、一座小巧的東正教教堂、或是一處可以俯瞰揚特拉河U型彎的絕佳觀景點。陽光在狹窄的巷道間投下長長的陰影,光影的對比極為強烈。

午後的陽光,照耀在那些老屋的石牆上,散發出溫暖的、蜂蜜般的色澤。這裡沒有雄偉的廣場,只有屬於常民生活的、緊湊而親密的尺度。

聽覺在此刻變得立體而細膩。在大特爾諾沃,你很難聽到現代都市的刺耳噪音。取而代之的,是遠處工匠在工作室裡敲打金屬的清脆節奏—那是銀器、銅器或鐵藝的聲音。還有石板路上旅人稀疏的腳步聲,以及當地居民用保加利亞語交談時,那種特有的、捲舌音與喉音交織的低沉語調。

白日裡,揚特拉河在山腳低吟;而到了黃昏時分,城中數座教堂的鐘聲會次第響起。那鐘聲,不是「急促鼓點」 ,而是「深沉鐘聲」 ,在峽谷間悠遠迴盪,彷彿在為逝去的帝國唱一首古老的安魂曲。這鐘聲、水聲與風聲,共同構成了一種「悠久和鳴」 ,讓人的心緒也不由自主地沉靜下來。

嗅覺與味覺,是構成記憶最溫暖的部分。空氣中,總瀰漫著一股複雜而迷人的氣息。有石牆與苔蘚的微涼潮氣,有巴爾幹山脈吹來的、帶著松木與野花香氣的風。但很快,這些自然的氣息,就會被街角麵包坊飄來的香氣所覆蓋。

那是一種混合了起司、奶油與麵粉的濃郁香氣—傳統甜點「Banitsa」(保加利亞傳統起酥派)。這種層層疊疊的酥皮派,是保加利亞人的靈魂食物。而在古城裡,你還能聞到蜂蜜酒的微醺甜香,以及保加利亞特產的玫瑰精油那精緻的芬芳。

午後,餐館開始準備晚市。炙烤羊肉串(Kebapche)的焦香、陶罐燉肉(Gyuvetch)的濃郁香料味,以及夏日裡必不可少的酸奶湯(Tarator)所散發出的清新黃瓜與蒔蘿味……這些氣味,不是為了觀光客而刻意營造的奇觀,它們是「沉穩湖泊」 般,日復一日、年復一年的生活底色。

穿過古老的市集區(Samovodska Charshia),那裡聚集了陶藝、木雕、織毯等傳統工坊,一條陡峭的石階引領我們向上,跨過古老的石橋,走向那座矗立在對岸高地上的-查雷維茨要塞。

這是一條清晰的界線。彷彿從「當下的生活」一步跨入了「暫緩的歷史」。

空氣逐漸變得稀薄,城市的喧囂被徹底拋在身後,只剩下風聲與自己的心跳。踏入查雷維茨要塞厚重的大門,空間感豁然開朗。這裡不再是緊湊蜿蜒的民居,而是一片廣闊的、蒼涼的、佈滿斷垣殘壁的高地。

這裡,曾是第二帝國的心臟。腳下是皇宮的基座遺跡,石頭冰冷而堅硬,無言地訴說著曾經的輝煌。這座要塞城牆綿延超過千米,內部曾建有皇宮、貴族宅邸、超過18座教堂,以及完善的供水與防禦系統。如今,這一切大多只剩下輪廓。行走其間,卻很難不被那股肅殺而莊嚴的氣息所震撼。你彷彿能聽見騎士的馬蹄聲、貴族的宴會聲,以及1393年奧斯曼帝國攻城時的慘烈吶喊。

在要塞的最頂端,是「聖升天大教堂」(Patriarchal Cathedral of the Holy Ascension of God)。這座教堂是在中世紀宗主教教堂的基礎上重建的。然而,Lia的研究發現,它最震撼人心之處,不在其外觀,而在其內部。

走進教堂,迎面而來的並非傳統東正教那種金碧輝煌、慈眉善目的聖像畫。相反,內部的壁畫是由保加利亞現代主義藝術家Teofan Sokerov在1980年代繪製的。其風格極為粗獷、黑暗、充滿張力,甚至有些猙獰可怖。

壁畫描繪了保加利亞民族所經歷的苦難、抗爭、犧牲與不屈。這是一種極具勇氣的當代詮釋—它拒絕了廉價的、虛假的仿古,而是選擇用當代的藝術語言,去衝撞古老的空間,迫使所有進入者思考:什麼是榮耀?什麼是苦難?文明是被血洗過的白衣 。

而夜晚,是這座古城靈魂的高潮。

當夜幕降臨,揚特拉河谷陷入一片「靜默深潭」 。查雷維茨要塞上所有的觀景燈光全部熄滅,整座山丘彷彿被黑暗吞噬。

忽然,史詩般的交響樂響起,劃破了極致的寂靜。緊接著,雷射光束、變幻的彩色燈光與教堂的鐘聲交織在一起,在古老的石牆上投射出一部流動的史詩。這就是著名的「光與聲之秀」(Sound and Light Show)。

Lia在無數的影像資料中看過這場表演。它用光影講述了保加利亞的全部故事:阿森兄弟的起義、第二帝國的黃金時代、與拜占庭的戰爭、奧斯曼的入侵、戰火的「爆裂火流」 、長達五個世紀的黑暗,以及最終在19世紀的民族復興與解放。

這不僅僅是一場觀光表演,它是一場集體的精神儀式。Lia看到,聚集在山下觀景台上的本地居民與遊客,都靜默地觀看著。那光影,如同「瞬間閃光」 ,卻試圖照亮一個民族「永續微光」 的精神核心。它在黑暗中,用光與聲,一遍遍地重述一個最根本的問題:「我們是誰?我們從哪裡來?」

歷史的挖掘

大特爾諾沃的石頭、街道與斷垣殘壁,是如何像一本無言的史書,訴說著它曾經的輝煌、戰爭、衰落與重生?

查雷維茨要塞的石頭,無疑是這本史書的「官方篇章」。

考古學家告訴Lia,在這座要塞的基座之下,層層疊疊壓著更古老的文明—最早可追溯至新石器時代,其後是色雷斯人、羅馬人的定居點,以及拜占庭的堡壘。歷史在此堆積,但真正讓它迸發出耀眼光芒的,是1185年。

那一年,保加利亞貴族阿森兄弟(Asen and Peter)在此地發動起義,反抗拜占庭帝國的統治。這座山丘被選為新帝國的首都,是政治與軍事的必然。它三面環水,地勢險峻,易守難攻,是天然的權力中心。因此,查雷維茨要塞所講述的,是一個關於帝國、權力、宗教與戰爭的宏大敘事。

皇宮的遺跡,代表著世俗的頂點;而聖升天大教堂的遺址,則象征著精神的權威(塔爾諾沃當時是獨立的宗主教區)。這兩者共同構成了帝國的心臟。然而,這本史書最沉痛的一頁,寫於1393年。經過三個月的圍困,奧斯曼帝國的軍隊最終攻陷了這座堅城。皇宮被焚毀,教堂被夷平,貴族被流放或屠殺。大特爾諾沃的黃金時代,戛然而止。

這是否意味著故事的終結?並非如此。

在官方記載的久遠歷史之外,古城的巷弄、民居、市場中,流傳著屬於常民的、幾乎被遺忘的傳說與記憶。當查雷維茨的「官方歷史」陷入沉寂時,大特爾諾沃的「常民歷史」才正要開始。

在要塞的陰影下,在那些被稱為 Varusha(舊城區)的陡峭街區,在古爾科街那些不起眼的木造房屋裡,倖存者的故事開始書寫。這不再是帝王將相的故事,而是工匠、商人、教師、神父的故事。他們在奧斯曼帝國的統治下,以一種極具韌性的方式,保存著自己的語言、信仰(東正教)與文化。

Lia發現,最具象徵意義的是,在19世紀保加利亞民族復興(Bulgarian National Revival)時期,正是這座沉寂的古城,這座昔日的帝都,成為了喚醒整個民族自我認同的精神象徵。學者在此秘密集會,革命者在此策劃起義,保加利亞的第一部憲法(《塔爾諾沃憲法》)也在1879年於此地誕生。

信仰是一塊在烈火裡也不碎裂的石頭 。這座城市,用七個世紀的沉寂,證明了文化的韌性。它從一座「政治首都」轉變為一座「精神首都」。

這也解答了Lia最初的提問:當代的居民是如何與這份厚重的歷史共存的? 他們是歷史的守護者、詮釋者,還是感到被歷史的陰影所束縛?

無數的研究與遊記中發現,大特爾諾沃的居民,並未被歷史的陰影所束縛。相反,他們展現出一種「與古城共生的淡定自豪」。

那些在古市集(Samovodska Charshia)中,日復一日敲打著銅器、雕刻著木頭、繪製著聖像畫的工匠;那些經營著家族傳承數代的小旅館或餐館的居民;那些在「光與聲之秀」中擔任技術人員或導覽員的年輕人—他們不是在「扮演」歷史,他們就是歷史的延續。

歷史對他們而言,不是博物館裡冰冷的展品,而是他們客廳窗外理所當然的風景,是他們呼吸的空氣,是他們身份認同的基石。這座古城,對他們而言,首先是「家園」,其次才是「博物館」。

每年七月舉辦的「中世紀節」(Veliko Tarnovo Medieval Festival) 期間。一群當地的所有居明,穿著粗糙的、顯然是手工仿製的中世紀服飾與盔甲,拿著木製的劍與盾,在查雷維茨要塞的斷垣殘壁間追逐嬉戲。

他們並非在為遊客「表演」歷史,他們在「遊戲」歷史。

他們在皇宮的地基上奔跑,在古老的城牆邊嬉鬧,模仿著阿森王朝的騎士進行比武。這座宏偉的、承載著民族榮耀與創傷的要塞,在此刻,是他們的遊樂場,也是他們最生動的教室。

歷史的傳承,在此刻顯得如此輕盈而深刻。它不是教科書上冰冷的年代數字(1185, 1393),而是奔跑時腳下石塊的真實觸感,是夥伴們扮演國王或入侵者時的興奮吶喊。記憶像斑駁的牆面 ,需要孩童的歡笑與觸摸,才能停止無情的剝落。

這些孩子,他們不像「匆匆旅客」 那樣,帶著「短暫掌聲」 與幾張照片離去;他們將在這座古城長大,將這份「持久記憶」 內化為自己身份認同的一部分。這座古城教會了他們,在面對全球化的浪潮時,他們的身後,站著一個帝國的靈魂。

靈魂的對照

這份「與歷史共生」的淡定與自豪,讓Lia的目光,不禁拉回到我們熟悉的座標—例如桃園的大溪老街。

大溪,同樣擁有輝煌的過去。它那精美的巴洛克式立面,承載著大漢溪河運時代的富庶與家族榮光。然而,我們是如何對待這份珍貴的記憶的?擁擠不堪的車流、難以解決的停車問題、千篇一律的觀光攤販,以及那種近乎「全天候夜市化」的喧囂,幾乎將歷史的細膩紋理徹底磨平,使其成為一種淺薄的、易於消費的商業符號。

我們的歷史,彷彿是「飄散塵埃」 ,在現代化與商業化的強風中,我們急於將其吹散,或至少將其打包成易於販售的商品。而大特爾諾沃的歷史,卻是「永固岩石」 ,堅定地紮根於土地,居民以其為傲,並圍繞它建立起一種有尊嚴的生活。

我們能從中學到什麼?是該將歷史「吹捧」起來,還是讓它如呼吸般融入當代生活? 大特爾諾沃顯然選擇了後者,而我們,似乎仍在「真實的保存」與「淺薄的商業化」之間,猶豫、斷裂,甚至迷失。

台灣為何需要保護歷史?這或許是Lia作為一名獨立撰稿人與城市政策研究者所提出的,永恆的提問。

大特爾諾沃的「光與聲之秀」,不僅是展現給遊客看的,更是一種民族的驕傲。時代是巨輪,輾碎無數靈魂 ,而這場每晚上演的儀式,便是在巨輪碾過之後,重新拾起那些被輾碎的靈魂碎片,將其拼湊完整,並大聲宣告:「我們依然在此」。

一座懂得如何講述自己故事,並讓居民為之自豪的城市,才是一座真正擁有尊嚴與靈魂的城市。

查雷維茨要塞,這座河灣上的帝國餘燼,它從未真正熄滅。它只是以一種更深沉、更持久的方式,在保加利亞的民族精神中,作為「平靜餘燼」 繼續燃燒,溫暖著後世的子孫。

它等待的,不是「一次雨點」 般的短暫關注,而是願意停下來,傾聽石頭低語的「淵遠長河」 。

參考資料 (References)

Scholarly Sources & Documents:

(1994). Familijata na Asenevci (1186–1280): Genealogija i prosopografija [The Family of Asen (1186–1280): Genealogy and Prosopography]. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences.

(2006). Istorija i civilizacija za 11. klas [History and Civilization for the 11th Grade]. Sofia: Trud.

(2006). Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge: Cambridge University Press.

Fine, J. V. A. (1994). The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor: University of Michigan Press.

(2006). Tarnovgrad – The Second Rome. Sofia: Slava Publishing.

(1965). Veliko Tarnovo: Archaeological Research on Tsarevets 1948–1962. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences Press.

(2002). The History of Veliko Tarnovo: From Antiquity to the End of the 19th Century. Veliko Tarnovo: Abagar.

(1985). The Formation of the Second Bulgarian State. Sofia: Nauka i Izkustvo.

(2014). The Sound and Light Show "Tsarevgrad Tarnov – Sound and Light". Veliko Tarnovo: Pobedonosec Publishing.

(1990). Stenopisite v Patriaršeskata cărkva "Sv. Văznesenie Gospodne" na Carevec [The Murals in the Patriarchal Church "Holy Ascension of God" on Tsarevets]. Sofia: Bulgarski Hudozhnik.

(1998). Rulers of Bulgaria. Sofia: Kibea Publishing.

(1992). The Medieval Tarnovo: Fortress and Palace. In Slavs and Proto-Bulgarians in the materials of the Inter-academic Commission on the History and Culture of the Slavs.

(1975). Balkanskijat grad, XV-XIX vek [The Balkan City, 15th–19th Centuries]. Sofia: Nauka i Izkustvo.

(2008). Veliko Tarnovo – Cultural Capital of the Balkans. Veliko Tarnovo: Regional Museum of History.

(1977). Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354–1804. Seattle: University of Washington Press.

旅遊參考網站 (Travel Reference Websites):

Veliko Tarnovo Official Tourism Portal:

https://www.velikotarnovo.info/en/

Official Website of the "Sound and Light" Show: (Provides schedules, history, and viewing locations for the Tsarevets light show).

http://www.soundandlight.bg/en/

Regional Museum of History - Veliko Tarnovo: (Official site for the museum managing Tsarevets Fortress, the Archaeological Museum, and other historical sites).

https://museumvt.com/en/

UNESCO World Heritage Centre - Veliko Tarnovo: (Information on Veliko Tarnovo's (previous) tentative list status and cultural significance).

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/48/ (Note: While it was on the tentative list, this provides historical context on its perceived value).

Bulgaria Travel (Official Tourism Portal of Bulgaria): (The national tourism board's page on Veliko Tarnovo).

https://bulgariatravel.org/veliko-tarnovo/